Macにはあまり詳しくないが古いiMacをリストアしてみたいという人のためのページ。慣れている人であれば「こんな事は知っているよ」程度の内容しか書かれていないが、これから古いiMacをリストア使用としている人は参考になるかもしれない。

このエントリーでは古いMacのうちiMacを見つけた場合のリストア方法を説明する。なおここで紹介するiMacはINTELのCPUを搭載しているEarly 2006からiMac 2020を指している。

まず古いiMacを見つけたら4つの点を確認する。

チェック1:電源が入るか

ポリカーボネート製のiMacはコンデンサーの不具合で起動しなくなることがある。特別なスキルがない場合には古いiMac果を出さないほうがいい。

2010年以降のiMacも起動画面が確認できないものは買わないほうがいいかもしれない。盗難防止のためにEFIロックという機構が導入されたため修理をして無事に起動したのにロックがかかって使えないということが起こり得る。

チェック2:液晶画面が表示できるか

液晶画面が表示できないMacは要注意だ。できれば買わないほうがいい。画面が巨大な分だけ「粗大ごみ化」する可能性が高い。

- 液晶画面が表示できない

- グラフィックボードに不具合がある

- この手のMacはいずれ起動しなくなる可能性があるため手を出さないほうがいい

- 一本以上の線が入ったり画面が乱れたりなど現象はさまざまでひどい場合には画面が真っ白というものもある。ハンダのクラックに起因する場合には画面をオーブンで焼くというようなやり方があるそうだが確実性は高くないためあまりおすすめできない。

- ケーブルに不具合がある

- ケーブルを新しく買えばリストアできるが外見からは判断ができない

- またLate 2012以降はそもそも画面を開くのが難しい

- グラフィックボードに不具合がある

- 液晶画面が表示できるが黄色っぽい

- 液晶を交換する他に解決策がないためできれば買わないほうがいい。液晶の劣化ではなく蛍光灯の劣化なのでやがて画面が暗くなってしまう。Early 2009まで使われていた

- 液晶画面がちらついている

- 蛍光灯が切れかけている

チェック3:ハードディスクやSSDが内蔵されているか

- システムが起動する

- 内蔵ディスクが入っていて動作しているため問題はない

- システムが起動せず「?」マークが出る

- システムが入っていないSSDかHDDが入っている → 外付けSSDかHDDにシステム(あるいはインストーラー)を入れてOptionキー(WindowsキーボードではAltキー)を押しながら電源をいれる

- あるいはそもそもSSDかHDDが入っていない

20インチ・21.5インチモデルはMid 2011モデルまでは液晶画面を外して中を開けるのが容易だったがその後のモデルは開腹が面倒になっている。具体的には両面テープを溶かして画面を外したあと、新しい両面テープを買ってきて液晶画面を再び貼り付ける。27インチモデルは2019年までは背面パネルを開ける方式だった。

だが、中を開けてHDDを入れ直さなくても外付けSSDから起動することはできる。USB3.0のケース+SSDであれば十分実用レベルになる。

チェック4:メモリが入っているか

- メモリが認識されていないMacは5秒間隔でビープ音がなる。

- 20インチ・21.5インチに限るとメモリが交換できたのはMid2011までになる。つまりそれ以前のMacであればメモリを買い足してやれば起動する可能性が高い。Macについてよく知らない業者はこれを壊れていると認識する。

- 一方でLate 2012以降はメモリの交換が極めて難しいため特別のスキルがない限りは手を出さないほうがいい。

- 24インチでメモリが変えられるのはEarly 2009のみ

- 27インチの場合は2020(Retina 5K)でもメモリを入れ替えることができる。

必要なメモリはDDR2, DDR3, DDR4である。どのメモリを使うかとどう変えるかについてはAppleの公式サイトに情報がある。

チェック5:DVDドライブが使えるか

古いOSをインストールする場合にはDVDドライブが必要になる。外付けのDVDだとうまくインストールできなかったりするのでDVDドライブが使えるかどうかは重要だ。

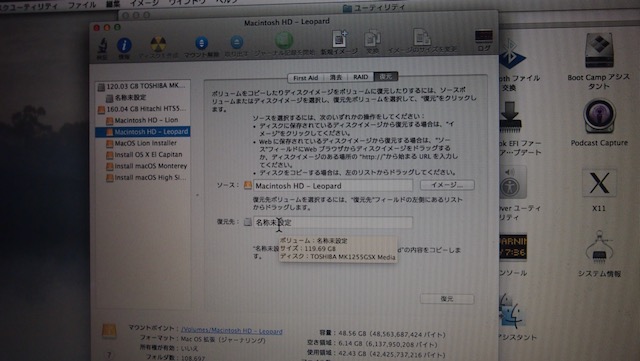

機能しているHDDがあれば外付けのケースにつけてディスクユーティリティの「復元」を使うという手もある。こちらのほうが簡単だと思う。

準備するもの

- OSをインストールするUSBメモリ(16GB〜32GB程度)

- ハードディスクドライブまたはSSD

- 内蔵するなら3.5 inchのものがよい

- SSDを使うならばSATAの2.5inchのものにスペーサーを使う事が多い。ただツワモノの中には両面テープで貼り付けただけという人もいる。モーターが無いので自己責任であればこれでも十分だったりする(個人的にもやったことがある)

- 外付けに運用するなら2.5inchのSSD + ケース

- USB接続のキーボード(OSを切り替えるためにOptionキー(Alt)を押下しながら起動するため)とマウス

- セットアップができたときのためのお気に入りのキーボードとマウス

- OSが入っていないMacを購入した場合には最低1台のMacが必要

- OSとしてOpen Core Legacy Patcherを使う場合には

- OS X Yosemite 10.10以降のOSの入った動作するMac

- Ventura以降を使いたい場合にはEl Capitan以降が動作するMac

- 正規OSを使う場合にはそのOSの入ったMac(Montereyのインストーラーが作りたい場合にはMonterey以降のOSが入ったMacが必要になる)

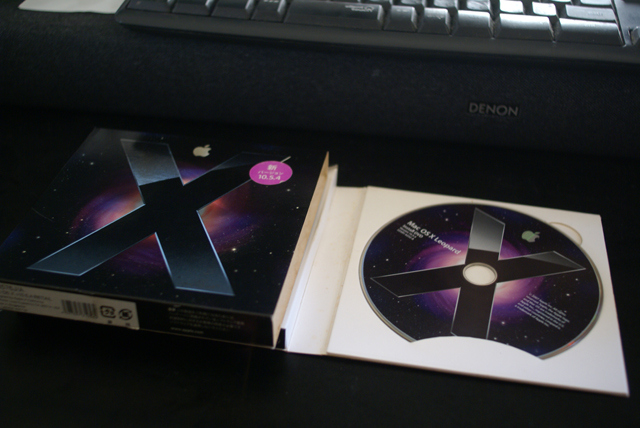

- ただし、10.5.8(Leopard)などの古いOSはインストーラーDVDを有償で入手する必要がある。一度機能するHDDを作ってしまえばディスクユーティリティから「復元」を使ってHDDをコピーすることもできる。

- OSとしてOpen Core Legacy Patcherを使う場合には

意外に思われるかもしれないがキーボードはMacのものでなくてもいい。個人的にはLogicoolのK295を使っている。Windowsのキーボードの使い方を覚えておけば安く済む。

OSの選択肢

まず購入してきたMacのOSがどのOSに対応しているのかを調べる。次に使いたいOSを調べる。まずは動作確認のためにも正規OSからスタートすることをおすすめする。

10.5.8など古いOS

OSが入ったDVDを何処かから入手してくる。あるいは起動するHDDをディスクユーティリティの「復元」を使ってリストアする。

El CapitanからSquoiaまでのOSを正規ルートで入れる場合

Appleのウェブサイトに従ってUSBメモリにインストーラーを入れてゆく。ターミナルの操作が必要になる。

数年前にリストアしたときにはまずOS10.6以降(アップルストアに接続できるもの)にOSをインストールしてからEl Captianなどのインストラーをダウンロードしたりコマンド+Rを押しながらリストアするという方法が一般的だった。

しかし、Appleはこのサービスを打ち切ってしまった。この当時の情報がまだネットに残っている。古い情報に頼るとエラーが出て先に進めないという現象が起きる。この2番めのビデオは過渡期のもので「失敗」の様子を記録している。

OpenCore Legacy Patcherを利用する

OpenCore Legacy Patcerを使うと本来はサポートされていないOSを利用することができる。対応機種やインストーラーの作り方に関しては「あの角を曲がれば、かぼしー」を参考にすると良い。実際にiMac 2010にSONOMAを入れてみたがYouTubeの閲覧やNumbersでの表計算など軽い作業には問題なく使えるがiMovie、写真、マップなど使えないサービスもあるようだ。何ができて何ができないのかはMacとの相性による。

なおOpenCore Legacy Patcherをインストールする場合には有線接続のキーボード、マウス、USB2.0のハブ、16GBから32GB程度のUSBメモリーが必要になる。

コメントを残す