Macにはあまり詳しくないが古いMacBookをリストアしてみたいという人のためのページ。慣れている人であれば「こんな事は知っているよ」程度の内容しか書かれていないが、これから古いMacBookをリストア使用としている人は参考になるかもしれない。

このエントリーでは古いMacのうちMacBookを見つけた場合のリストア方法を説明する。なおここで紹介するiMacはINTELのCPUを搭載しているEarly 2006から2017までのMacBookとMacBook Pro 2006から2019までのMacBook Proを指している。

チェック1:電源が入るか

電源が入らない理由はいくつもある。ACアダプター(その後に使用するなら純正を買おう)を持っていって通電するか確かめよう。MagSafe、MagSafe2、USB-Cという3つの形式がある。

- オレンジ色のランプが付く → 電池が生きていて、通電もする可能性が高い

- 緑色のランプが付く → 電池が死んでいるか入っていないが、通電はする

- 緑色のランプがつかない → 何らかの理由で通電しない

通電しない理由は実に様々だ。ロジックボードが死んでいる場合(水に濡れた水没品からジュースをこぼして侵食したものまで原因は実に様々)もあれば、電源供給ユニットを交換すれば修理できるものもある。そもそもジャンク遊びの中には原因を突き止めるという遊び方もあるのだが特別な技術がない人はやらないほうがいいかもしれない。

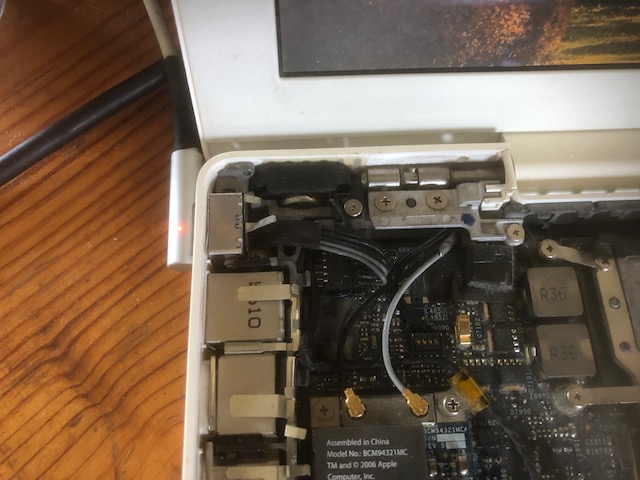

これはまとめて買ってきたA1181だが、電源ユニット(MagSafeがついている小さな金属製の箱)を交換したところ通電した。古いMacBookは修理が簡単だったが時代が新しくなるに従って難しくなる。

また通電してもすぐに停止するものはファンが壊れているかもしれない。CPUが高温になると落ちてしまうという症状。ファンを交換すれば治るかもしれない。

チェック2:液晶画面が表示できるかとキーボードが使えるか

液晶画面の故障パターンにはいくつかある。

A1181と呼ばれるポリカーボネートモデル(白い筐体)の多くは蛍光灯パネルを使っている。蛍光灯が切れると画面が表示されていても暗くて見えない。また切れかけの蛍光灯は黄色くなる傾向がある。このためまともに使えるA1181は貴重品となっている。

またこの他にケーブルが切れている・液晶画面が壊れているなどのいくつかの理由で液晶画面が表示できないものがある。これは外から見るとわからないのでアダプターを持っていって外部ディスプレイで状況を確認しなければらない。

また明らかに画面が割れているものもある。

また意外と多いのがキーボードが使えないというMacBookだ。特にA1181(白いポリカーボネートモデル)は多い。改造がしやすかったために中を開ける人が多かったがその時にケーブルを切ってしまう人がいるのだ。また、ロジックボードとキーボードが接触する構造になっているためにケーブルがつながっているのになぜか機能しないというキーボードもある。

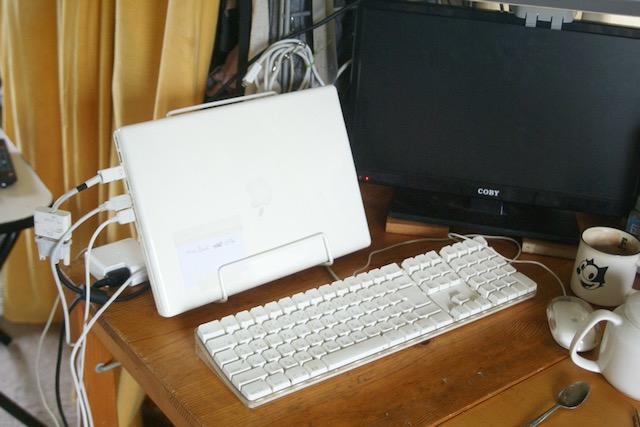

外付けモニター用のアダプターさえあればクラムシェルモードが使えるため「液晶画面がなくキーボードが使えない」ものにも利用価値はあるが、持ち運びはできないためここは考えどころだろう。

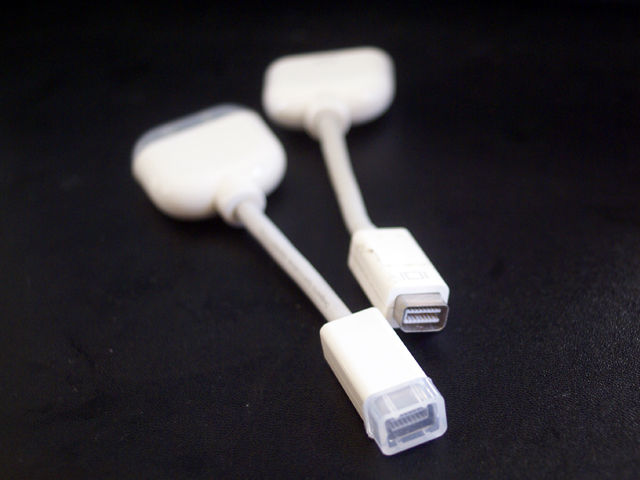

Mini-Displayのケーブルは比較的容易に手に入るが、古い機種のアダプター(mini-dvi)はなかなか手に入らなかったりする。HARD OFFのジャンク箱を数ヶ月漁ってやっと手に入れた記憶がある。

チェック3:ハードディスクやSSDが内蔵されているか

?のフォルダーが出るMacBookはハードディスクが入っていないか、ハードディスクが入っていてもシステムが入っていないことになる。外見から確認することはできないため外付けのディスクから起動してディスクユーティリティで確認する。

2.5inch SATAのHDD/SSDが換装できるモデルは

- MacBook (2006~2010) → HDD換装可能

- MacBook Pro (2006~Mid 2012) → HDD換装可能

おすすめはSSDへの換装だ。OpenCore Legacy Patcherを使うにせよ純正OSを使うにせよおそらく重い作業は行わないはずなのでSSDも128GBとか256GB程度のものでいいはずだ。

独自規格のSSDが換装できるモデルは

- MacBook Air (Late 2010~2017) → Apple独自規格のSSDを交換可能

- MacBook Pro (Retina, Mid 2012~2015) → Apple独自規格のSSDを交換可能

となるそうだ。

Amazonで多くの換装キット(M.2 NVMe SSDを変換するアダプタ)が売られている。ただしSATAのSSDと比べるとかなり割高なため「これを買ってまでリストアすべきか」は悩ましいところかもしれない。

それ以外のMacBookはそもそも感想ができない。外付けHDD運用もできるが持ち運び前提のノートだと利便性はかなり損なわれる。

チェック4:メモリが入っているか

メモリが入っていないMacBookは5秒毎にビープ音がなる。

MacBookとMacBook Proは2012年モデルまでは自分でメモリを入れ替えることができていた。つまりメモリを調べて自分で入れ替えることができていた。開き方と対応するメモリについてはAppleの公式サイトに情報がある。

一方でそれ以降のMacBook/MacBook Proでメモリ故障がある場合は「特別なスキルがない限り手を出すな」ということになる。

チェック5:DVDドライブが使えるか

古いOSをインストールする場合にはDVDドライブが必要になる。外付けのDVDだとうまくインストールできなかったりするのでDVDドライブが使えるかどうかは重要だ。またDVDドライブは使えるがDVDが擦り切れていてインストールに失敗することもある。

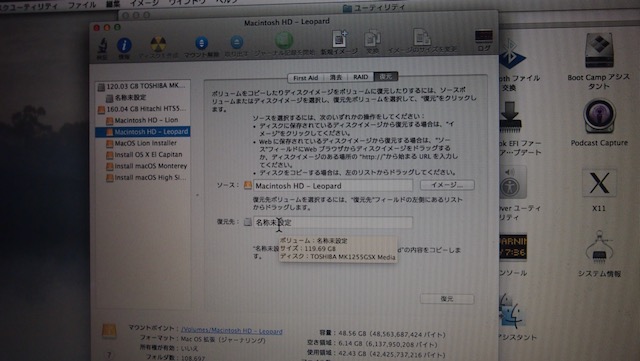

機能しているHDDがあれば外付けのケースにつけてディスクユーティリティの「復元」を使うという手もある。こちらのほうが簡単だと思う。

OSの選択肢

まず購入してきたMacのOSがどのOSに対応しているのかを調べる。次に使いたいOSを調べる。まずは動作確認のためにも正規OSからスタートすることをおすすめする。

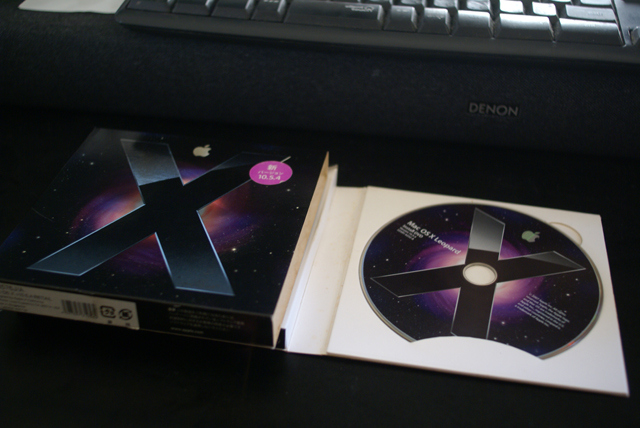

10.5.8など古いOS

OSが入ったDVDを何処かから入手してくる。あるいは起動するHDDをディスクユーティリティの「復元」を使ってリストアする。

El CapitanからSquoiaまでのOSを正規ルートで入れる場合

Appleのウェブサイトに従ってUSBメモリにインストーラーを入れてゆく。ターミナルの操作が必要になる。

数年前にリストアしたときにはまずOS10.6以降(アップルストアに接続できるもの)にOSをインストールしてからEl Captianなどのインストラーをダウンロードしたりコマンド+Rを押しながらリストアするという方法が一般的だった。

しかし、Appleはこのサービスを打ち切ってしまった。この当時の情報がまだネットに残っている。古い情報に頼るとエラーが出て先に進めないという現象が起きる。この2番めのビデオは過渡期のもので「失敗」の様子を記録している。

OpenCore Legacy Patcherを利用する

OpenCore Legacy Patcerを使うと本来はサポートされていないOSを利用することができる。対応機種やインストーラーの作り方に関しては「あの角を曲がれば、かぼしー」を参考にすると良い。実際にiMac 2010にSONOMAを入れてみたがYouTubeの閲覧やNumbersでの表計算など軽い作業には問題なく使えるがiMovie、写真、マップなど使えないサービスもあるようだ。何ができて何ができないのかはMacとの相性による。

なおOpenCore Legacy Patcherをインストールする場合には有線接続のキーボード、マウス、USB2.0のハブ、16GBから32GB程度のUSBメモリーが必要になる。

コメントを残す