Macにはあまり詳しくないが古いMac miniをリストアしてみたいという人のためのページ。慣れている人であれば「こんな事は知っているよ」程度の内容しか書かれていないが、これから古いMac miniをリストア使用としている人は参考になるかもしれない。

このエントリーでは古いMacのうちMac miniを見つけた場合のリストア方法を説明する。なおここで紹介するiMacはINTELのCPUを搭載しているEarly 2006から2020までのMacMiniを指す。

チェック1:電源が入るか

Mac miniは構成部品が少ないため電源が入るかは非常に重要である。電源が入らない理由はいくつかある。白いポリカーボネート天板のMac miniは経年劣化が進んでおり電源が入らないものも多い。

一方でアルミニウム筐体のMac miniは構成部品が少なく技術的にこなれているものが多く(少し古い世代のMacBookの構成が流用されることが多かった)安定している。しかし熱によりハンダがクラックしているものがありGPU故障で起動が途中で止まることがある。こうなると修理は難しく一般の人は避けたほうが無難だ。

ACアダプターがないもの

ポリカーボネート天板世代のMac miniはACアダプターが欠品になっているものが多い。別途手に入れるのに余分な費用がかかったりする。一方Mac miniに詳しくない業者の一部がMac mini(アダプターなし)で起動を確かめていないと書いている場合もある。

MacBookは起動しなくてもMagSafeのランプにより内部電源が生きているかが判別できるのだが、Mac miniにはそのような仕組みはない。さらに一部には電源LEDが壊れているものもある。こうなると起動して確認するまでは電源が生きているかがわからない。

2010年以降のMac miniは起動が確認できないものは買わないほうがいいかもしれない。盗難防止のためにEFIロックという機構が導入されたため修理をして無事に起動したのにロックがかかって使えないということが起こり得る。

チェック2:ハードディスクやSSDが内蔵されているか

そもそも液晶やキーボードが付いていないためこれらのチェックは必要ない。したがってMac miniは故障箇所が少なく動作品が多く出回っている。

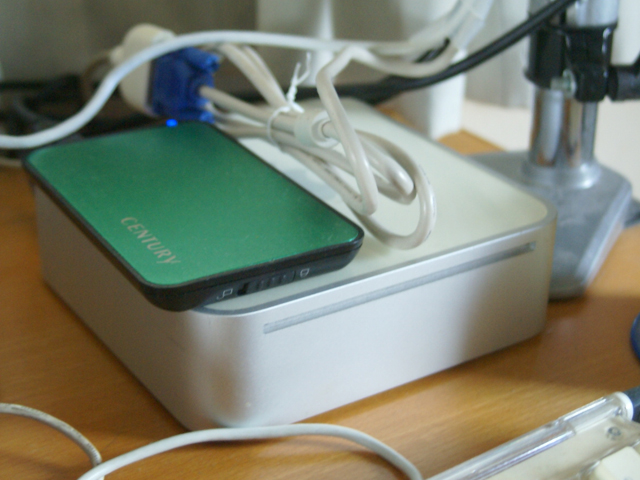

ハードディスクやSSDが内蔵されているかを確かめるためには外付けHDDやSSDを使って起動してみるのが良い。HDDやSSDがなかったりOSがインストールされていなかった場合にはフォルダーに?マークがついたものが表示される。

意外と厄介なのがHDD・SSDの内蔵だ。

- 2006-2009年モデルはHDD/SSDの換装が容易だった。厳密にはツメをヘラのようなもので剥がす必要があったのだが、まあそれでもやろうと思えばできなくはない程度の難易度だった。

- Mid 2010、Mid 2011、Late 2012はやや難しいが分解してHDD/SSDに換装することができた。

- Mac mini 2014のHDD/SSDモデルは分解が可能だが難易度が上がった。

- それ以降は完全に不可能になった

iFixitのHDD交換マニュアルを見つけた。

- Mac mini Mid 2011(ユニットを引き出すとHDDがかろうじて引き出せる)

- Mac mini Late2014(完全な分解が必要)

このためHDD/SSD交換を試みて一部断線したモデルが「起動しなくなりました」とか「LEDランプが点灯しません」などとして売られている。

Mac mini 2014はSSDを追加できるので様々なキットが売られている。手軽に済ませたければSSD付きのハブを使うのが最も手っ取り早いが「分解してみたい」という人も多いのかもしれない。ちょっとした改造気分が味わえる。

チェック3:メモリが入っているか

Mac miniのメモリは不思議な構成になっている。

Mac mini 2006から2009までは自分で交換ができた。ただし突起を外すためにヘラのようなものが必要だった。

Mac mini 2010、2011、2012はメモリの交換が容易だった。

Mac mini 2014はメモリ交換が不可なのでメモリビープがなるものは起動しない

Mac mini 2018になり再びメモリ交換ができるようになったが高度な分解技術が必要だ。

OSの選択肢

まず購入してきたMacのOSがどのOSに対応しているのかを調べる。次に使いたいOSを調べる。まずは動作確認のためにも正規OSからスタートすることをおすすめする。

10.5.8など古いOS

OSが入ったDVDを何処かから入手してくる。あるいは起動するHDDをディスクユーティリティの「復元」を使ってリストアする。

El CapitanからSquoiaまでのOSを正規ルートで入れる場合

Appleのウェブサイトに従ってUSBメモリにインストーラーを入れてゆく。ターミナルの操作が必要になる。

数年前にリストアしたときにはまずOS10.6以降(アップルストアに接続できるもの)にOSをインストールしてからEl Captianなどのインストラーをダウンロードしたりコマンド+Rを押しながらリストアするという方法が一般的だった。

しかし、Appleはこのサービスを打ち切ってしまった。この当時の情報がまだネットに残っている。古い情報に頼るとエラーが出て先に進めないという現象が起きる。この2番めのビデオは過渡期のもので「失敗」の様子を記録している。

OpenCore Legacy Patcherを利用する

OpenCore Legacy Patcerを使うと本来はサポートされていないOSを利用することができる。対応機種やインストーラーの作り方に関しては「あの角を曲がれば、かぼしー」を参考にすると良い。実際にiMac 2010にSONOMAを入れてみたがYouTubeの閲覧やNumbersでの表計算など軽い作業には問題なく使えるがiMovie、写真、マップなど使えないサービスもあるようだ。何ができて何ができないのかはMacとの相性による。

なおOpenCore Legacy Patcherをインストールする場合には有線接続のキーボード、マウス、USB2.0のハブ、16GBから32GB程度のUSBメモリーが必要になる。

コメントを残す