はじめに

普段はMacばかりを使い相談するのもAppleのサポートばかり。このたび家族のDynabookのサポートに電話をしたがその実力落差に唖然とした。5年間無料サポートということだが「これはひどい」と感じ日本からPCメーカーが無くなった理由がよくわかった。結局ラップトップは買い直しになった。

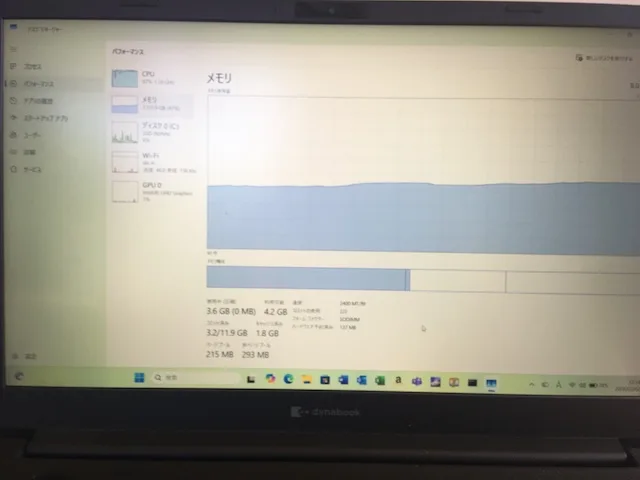

しかし、その後でなぜDynabookが再起動を繰り返すのかがわかった。単純にメモリが足りなかったのである。Windowsユーザーに取ってみれば「何だそんなことか」と思われるかもしれないが、意外と気が付かないユーザーも多いのではないか。

個人的にはかなり苦労したのでその過程をダラダラと書いているが、解決策だけ読みたい人はメニューから「実は原因はメモリだった」をご覧頂きたい。役に立ったという方は応援のためにもアフィリエイトリンクからPCメモリをご購入しただきたい。

目次

突然Dynabookが落ちるようになった

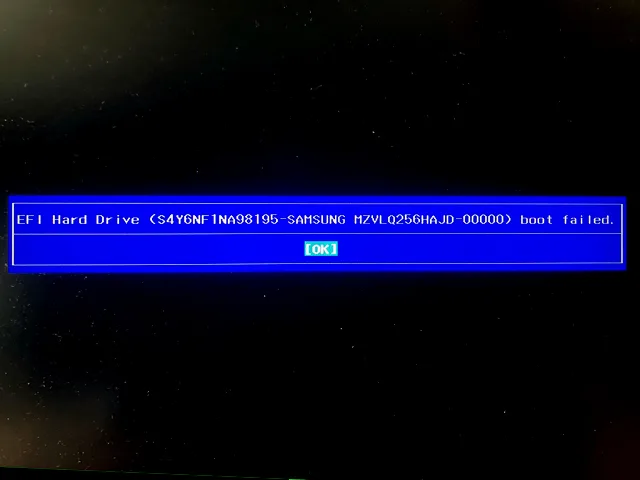

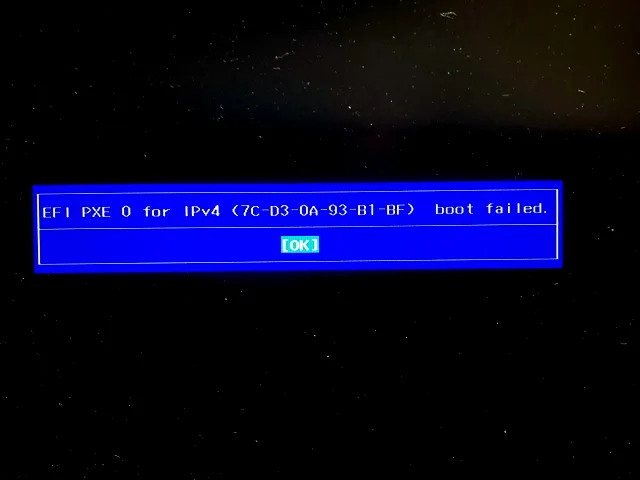

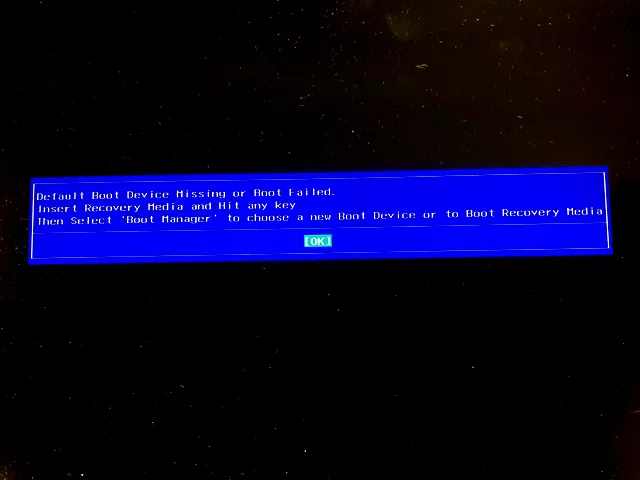

突然Windows11のブルースクリーンが増えた。顔文字が出た後で次のような症状が出る。SSDが壊れて使えなくなっているように見える。この画面を無視して電源ボタンを長押しすると再起動を試みて診断メニューが出るがこれも失敗してしまう。

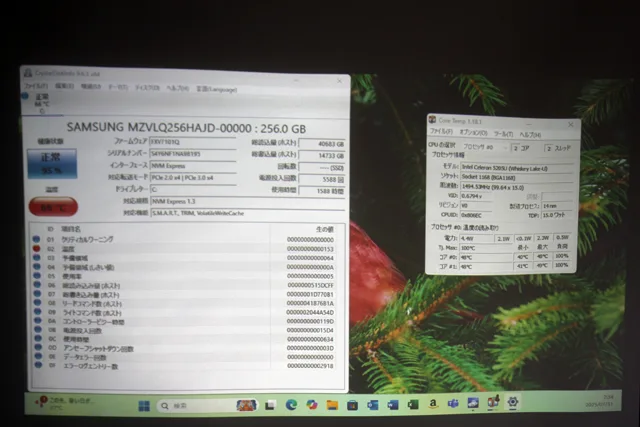

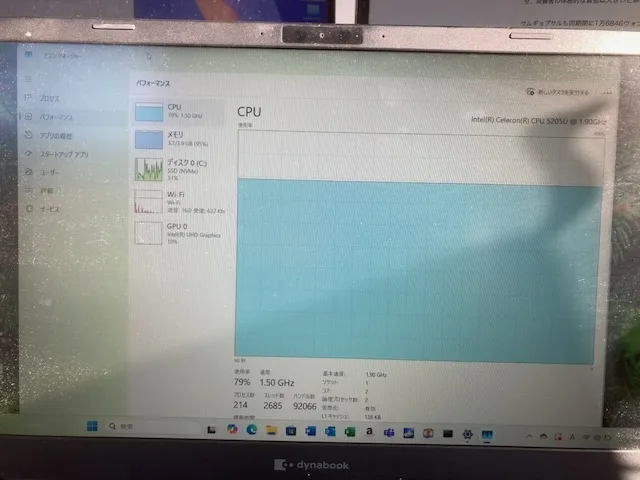

そもそも自分が所有するものではないので「Dynabook」と呼んでいたのだが、型番はPZ55-Mである。色が黒なのでPZ55-MBとなる。CPUにはCore i3, Core i5, Core i7, Celeronが選べる。コスパ重視のユーザーはもちろんCeleronモデル・4GBを選んでいる。Windowsユーザーなら少ないと感じるかもしれないが、一般ユーザー(とMacユーザー)には相場感が分からない。

そこでDynabookのサポートに電話をした。ギリギリ5年保証の期間内なので無料サポートが受けられる。「ハードウェアがおかしい」と訴えたのだがWindowsを入れ直してくださいと言われた。どうやらそういうスクリプト(筋書き)になっているらしい。オペレータは筋書き通りにしか話をすることができないのだった。

Windowsを入れ直せ一点張りのサポートに閉口

何回か電話をかけたのだが女性が出たらアウトと考えたほうがいい。とにかくWindowsを入れ直せの一点張りだ。スクリプトから逸脱しないように厳しく言われているのだろう。ある女性は

私の言うことも聞いてもらってもいいですかっ!

と恫喝してきた。

Appleでは全く聞かない金切り声にこちらがびっくりしてしまった。とにかくWindowsのクリーンインストールをさせようと必死なのである。

男性と話をするとある程度は事情がわかった。とにかくまずWindowsを入れ直させてそれでも原因がわからなければそのまま修理に回すように言われているようだ。修理にはおそらく何万円もかかるがこちらでは見積もりも出せませんという。

DynaBookはもともと東芝のブランドだったが、Sharpに買われてしまった。Sharpは鴻海の子会社なので「台湾の植民地と」いうことになる。日本のスタッフには一切権限がないのだろう。メモリやSSDが自分で交換できるかすら教えるわけにはいかないそうだ。「サポート対象外」になるそうだ。

自力で調べることにした

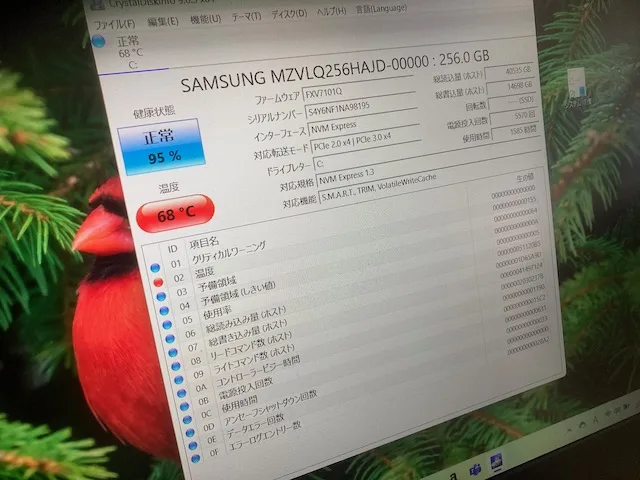

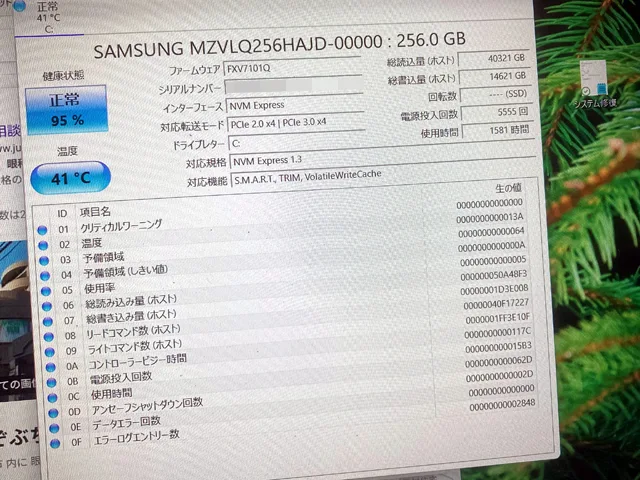

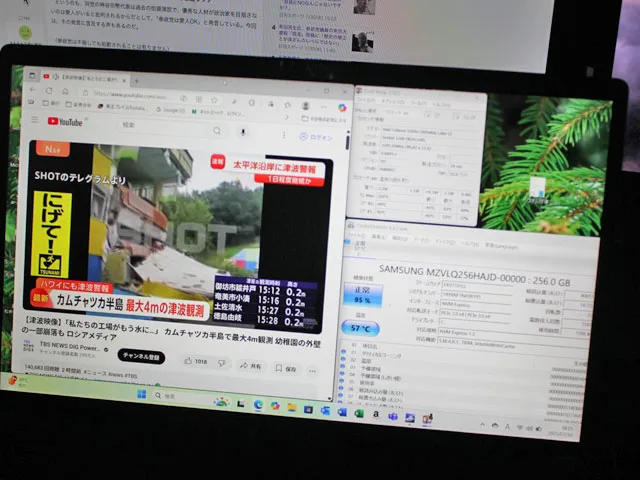

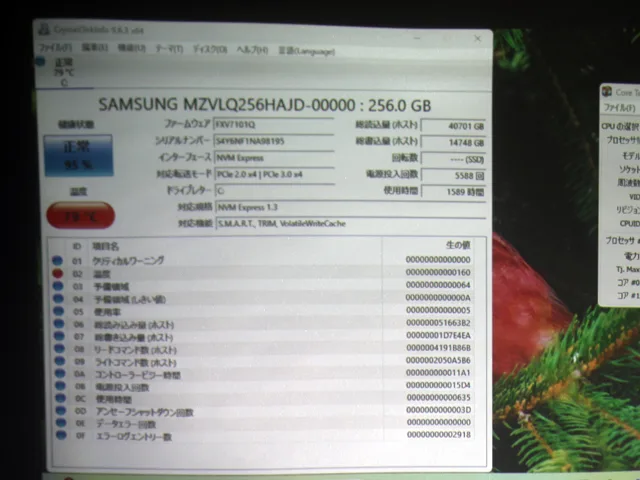

SSDが高温になっているようだ

しばらくして落ち着いてきたのでChristal Disk Infoを起動した。SSDの温度のところが60度以上で赤字になっている。植民地(Dynabook)のオペレータに聞くと「これが高温かどうかは言えない」そうだ。

彼らはとにかくロボットのようにWindowsをクリーンインストールして直らなければ修理に出せと言い続けている。

これでは、時給の分だけ働くがスキルが上がらない。植民地というのは言い過ぎと言う人がいるだろうが、スキルアップが見込めない時給仕事を押し付けられていると言う意味では植民地という言葉は決して間違っていないと思う。

ChatGTPに聞いてみたところ「65度が高温とは言えない」が「夏は問題になることがある」という。放熱されないのが問題だという。

そこで電源プラグを抜き(家族は常に充電100%の状況で使っている)昔ハードオフで購入したスタンドを使ってもらった。そしてエアコンの電源を入れた。これで問題は起きなくなりCrisytal Disk Infoの温度は正常の青色表示に戻った。おそらく放熱ができないことでSSDが誤作動を起こしていたのだとこのときは思った。

Appleサポートも、もちろんメーカーとしてできることとできないことがある。しかしAppleサポートはメーカーとして対応できることとユーザーとして対応できることはきちんと分けて教えてくれる。またその気になれば自分で勉強して知見を高めることはできるので(ナレッジベースが充実している)オペレーターによっては知識が豊富な人が多い。

パソコンに興味がない人は無茶な使い方をする

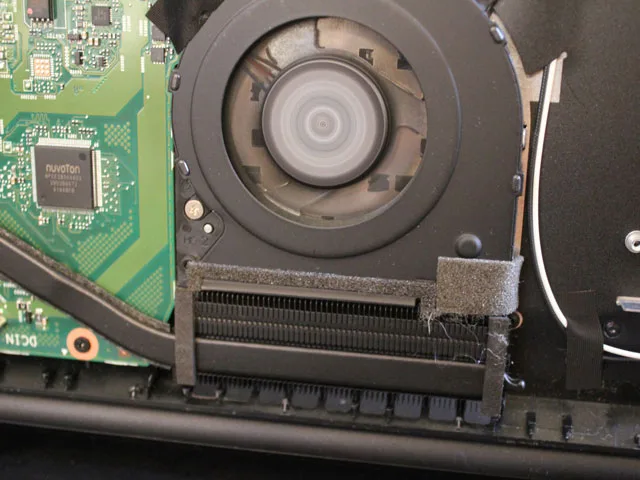

Dynabookの構造を見てみたのだが薄型設計になっており後ろから放熱するような構造になっていない。これをスチールのデスクなどにべったりおいて朝日がガンガン当たる部屋で使っていた。さらにACアダプターも挿しっぱなしだったそうだ。よくこれまでSSDが「崩壊」しないものだと感じた。パソコンに関心がなく「動けばいいや」と考える人ってこんなメチャクチャな使い方をしているんだなあと感じる。

結局問題は解決しなかった。ただ「パソコンはないと困る」そうなので新しいパソコンを見繕うことにした。もはや電話サポートがないと嫌だとは言わなかったのでスリムで薄型のマイクロソフトのSurface Laptop Go 3を買ってもらうことにした。一時期は15万円位する高級薄型ラップトップだったが、現在の価格は10万円台前半程度。ケーズデンキで展示品(凹みあり)を見つけた。価格は消費税抜きで10万円を切っていた。

SSDの高温は問題ではなかった

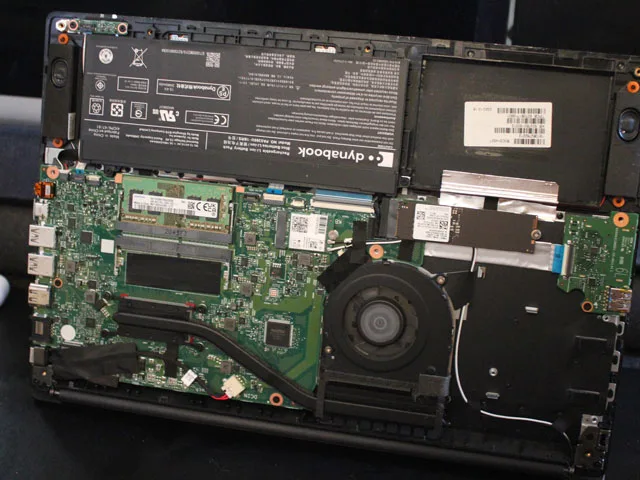

しかし底上げをしても問題が解決することはなかった。特にスタートアップ直後に動作が不安定。ただ新しいパソコンを買ったため、もはやサポートに頼る必要はなくなった。おそらく自力で開けるとサポートが受けられなくなると思うのだが高温問題が頭にあったので分解してみた。ユーザーが少ないのか興味がある人が多くないのかはわからないがiFixitのような分解サイトはないので「本当にこんな開け方をしていいのか」とは思ったのだが爪を底面に向けて剥がしてやるようにして分解する。

ファンの故障やフィルターの目詰まりなどはなかった

ファンは思った以上に綺麗だった。エアフローはキーボードの奥・画面の下に流れるようになっているので底面が塞がれているから熱がこもるという仮説は外れた。

CPUに速度制限をかける

そもそもSSDの高温なのかという問題があるのだがWindowsには温度を計測する仕組みがないようなので(コマンドラインから温度を見ることができるというが実際には計測できなかった)温度計測のアプリをダウンロードしてきた。CPUの温度とSSDの温度を見ながらYouTubeを流しっぱなしにすることにした。

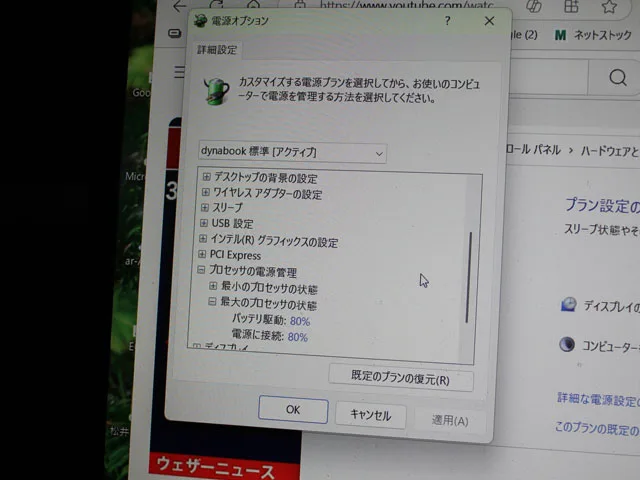

そもそもCPUが過負荷で温度が上がってしまうのだとするとCPUの負荷を下げてやればいいことになる。電源オプションと言う項目がありプロセッサの負荷を調整することができるそうだ。なぜユーザーがこんなQAまがいのことをしなければならないのかはさっぱりわからないのだが、とにかく80%に落として実験を続けることにした。画面が狭いのでHDMIで外部モニターに接続したときには落ちたのだが、その後1時間〜2時間程度回しても温度は安定しシステムが落ちることもなくなった。

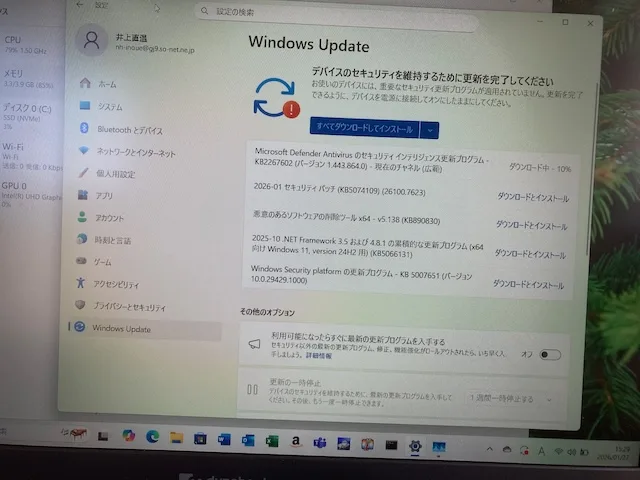

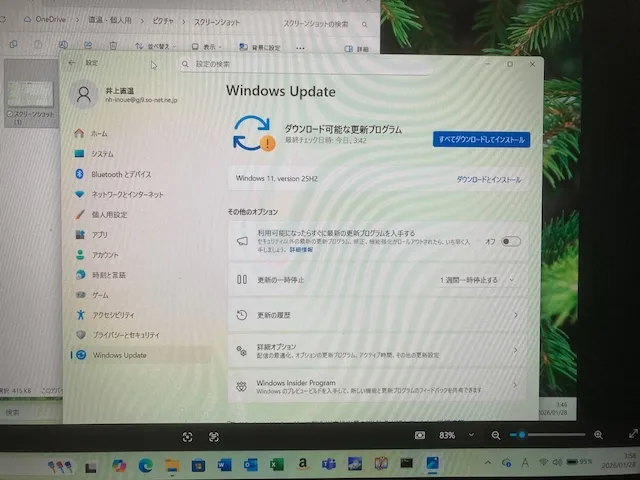

次の鬼門はWindows Update

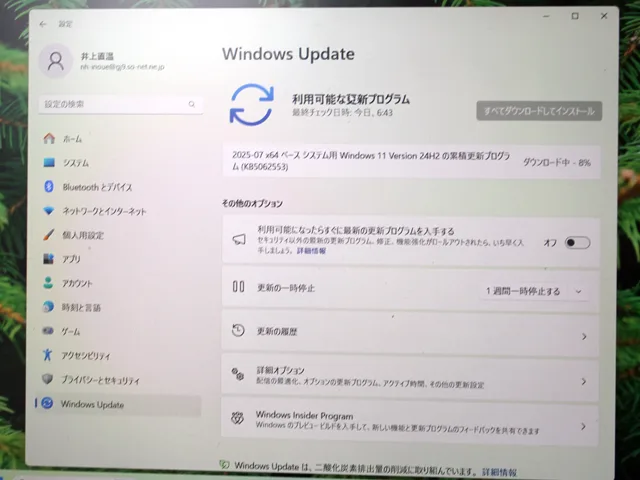

実はWindows Updateに何回も失敗していた

次の鬼門はWindows Updateだ。一応朝方の涼しい時間帯を選んでやることにしたが、更新ファイルのダウンロードでSSDの温度がぐんぐんと上昇。CPUの温度も50度近辺まで上がり始めた。単なるシステムアップデートにドキドキするという体験はMacでは味わえないスリルだ。

今回買い換えでMicrosoftを選択したのは、Microsoftであればさすがに自社製品の検討くらいするだろうと期待したからである。Dynabookはおそらくユーザーのクレームを本社に伝えていないだろうから修理を諦めたユーザーの情報は入ってこないだろう。結果的にメチャクチャな製品を量産してもエンジニアは気が付かないままのはずだ。

SSDの温度はぐんぐんが上がるが落ちることはなくなった

SSDに書き込みが始まるとぐんぐんと温度が上昇する。ただしCPUの方は稼働率100%でも50度くらいで止まった。

最終的に温度は79℃に達した。

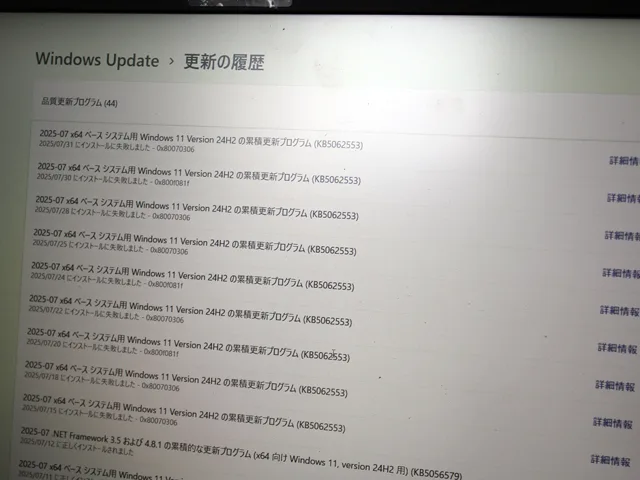

実は一度インストールされているのに何回も同じものを取りに行こうとしている!

ここで新たな事実が判明する。更新が失敗したので履歴を見たところ7月18日から更新が失敗し続けていた。エラー内容は更新に失敗しましたしか出ないので何をどうしていいかさっぱりわからない。ここでAI対応(今度はGeminiにした)に聞いてみたところトラブルシューティングしろというのだがMicrosoftはそれを教えてくれない。

一応GoogleよりもMicrosoftだと思ったのでCopilotに聞いてみた。診断ツールを使えというが診断ツールが役に立った記憶はない。やはり結果は失敗だった。

次に不要な更新データを削除するなどの方法があるというのでこれを試してみることにした。一応コマンドは教えてくれるのでコピペでコマンドラインに貼り付けてゆく。Windowsアップデートはダウンロードからやり直すのだが過去にダウンロードをしたファイルは残っている。まずはこれを消す必要があるらしい。

悪夢の無限アップデート

ところがこれをやっても問題は解決しなかった。一度「壊れたファイルを見つけた」表示が出たがそれでも同じファイルをダウンロードし続ける。

KB5062553というアップデートをインストールしているのだが、実は7月11日にインストールされた事になっている。ところがこの同じファイルを繰り返しダウンロードしインストールしようとして失敗しているようだ。

これで検索するとまあ出るわ出るわ…… エラーの内容も同じである。「原因は特定されていない」そうだ。

- システム → 回復 → 今すぐアップデート

ここで1日中ダウンロードとインストールを繰り返したのだがふと「あれ落ちないな」と気がついた。落ちるようになった時期とこのアップデートが失敗し始めた時期は重なっているのだから「これが原因なのではないか」と思えるのだが今回は何度ダウンロード・インストールしても落ちない。

WindowsPCはこんなことをユーザーにやらせるのか

呆れてしまった。

実は対応策が見つかっていないKB5062553問題

サポートにチャットすると既知の問題なのでアップデートを隠すように言われた。Microsoftは原因を解明中なのだそうだ。ツールが送られてきてそれを使ってアップデートを隠す。これで再起動すると新しい更新ファイルを入れろという。それでもうまくゆかなければローカルでISOファイルをダウンロードしてWindows 11を再インストールする必要があるそうだ。

しかもサポート担当者は英語話者で自動翻訳を使っている。日本にはすでにサポート担当者がいないようだった。巷ではいろいろな(そして怪しげな)解決策が多数出回っている。

さらに掲示板には「こんな基本的なことも調べていないのか?」的なマウンティングをする人たちが大勢いる。初心者を餌食にして威張り散らかしているんだろうがそもそもMicrosoftのエンジニアがわからない問題を素人がわかるはずもない。

ここまで体験してWindowsに対する印象は最悪になってしまった。

ここでiPad mini(第2世代)を3300円で購入して渡してみたのだが、新しく買ったSurface Laptop Go3で満足してしまったらしくあまり興味を持ってもらえなかった。

解決は回復インストール

サポートに連絡するとKB5062553を隠すためのツールを提案された。ところが今度は別のアップデーターを入れろと言われる。これを実行してみたところインストール100%まで到達しエラーになった。にも関わらずこのシステムは最新だと書かれている。

そこで次の手順を試した。

- Windows 11で「システムから回復」を選ぶ

- 「Windows Updateで問題を解決する」を選ぶ

- 「今すぐ再インストール」を実行

ChatGPTによるとこれはWindowsの修復インストール(In-Place Upgrade)と呼ばれる作業らしい。上書きアップデートなのでシステムが破壊される可能性もあるそうだが、継ぎ足しになっているシステムの整合性を回復する働きがあるようだ。

結果的にこれで「最新の状態です」の表示が戻ってきた。作業は丸半日かかった。かつてはMacもOSのメジャーアップデートに失敗することがあったが最近はこのようなこともなくなっている。Microsoftは多数のハードウェアを抱えており過去の資産も継続的に使っているためなかなかマネジメントが難しいのだろうという気がする。

実は原因はメモリだった

さて、結局このDynabookはそのまま使われなくなり冬になった。開いたところ使えるようになったので今度はAIに様子を聞くことにした。まずメモリが4GBしかないのが問題だそうだ。普通に使っているだけでもいっぱいいっぱいなのでメモリスワップが頻発する上に重いシステムファイルをダウンロードしようとするのだからこれはコケるよなと思った。しかし気温が低くなっているためSSDが過熱しなかったためなんとかシステムアップデートには成功したようである。

ただ、AI(Gemini)によるとできるだけ25H2はできるだけ入れないほうがいいそうだ。

そこで抜本的な解決を目指してメモリを買いにゆくようにした。とは言え現在はメモリの在庫不足。DDR4のSO-DIMMはDDR-4 PC4-2666・PC4-19200が一枚しか売られていなかった。ちなみに本来のメモリはDDR4-2400・PC4-19200なので一ランクオーバースペックになる。

Dynabookのサポートは「自分でメモリを入れ替えてもサポート対象外になる」と言ってくるのだが実は専用のドアを開けるとそのままメモリスロットにアクセスできる。こうしてメモリを入れ替えたところ、余裕が出たのかディスクの読み書きがかなり抑えられた。

Q1. 動作が異常に重く、本体が熱くなって突然落ちることがあります。故障でしょうか?

A. 故障ではなく、メモリ4GBによる「深刻なオーバーワーク」の可能性が高いです。

Windows 11は、起動しているだけで3GB以上のメモリを消費します。作業スペース(メモリ)が足りなくなると、PCはSSDを身代わりに使おうとして激しく読み書きを繰り返します(スワップ)。 この過度な負荷が原因でSSDが60〜80度という異常高温になり、保護機能としてPCが突然シャットダウンしてしまうことがあります。夏場はこの症状が特に出やすくなります。

応急処置: 電源オプションから「最大のプロセッサの状態」を80%程度に制限し、発熱を抑える。

根本対策: メモリを増設して、SSDへの無駄な負荷を減らすことが唯一の解決策です。

Q2. サポートに電話しても「Windowsを初期化(クリーンインストール)してください」としか言われません。

A. サポートはマニュアル外の「スペック不足」という現実を指摘してくれません。

メーカーサポートは決められたスクリプト(筋書き)に沿って回答するため、まずはソフトのせいにします。しかし、原因が「4GBというメモリ不足」にある場合、初期化したところで、その後のWindows Updateで再び負荷がかかり、同じ症状が再発します。

もし可能であれば、サポートの言葉を鵜呑みにする前に、タスクマネージャー(Ctrl+Shift+Esc)でメモリ使用率が90%を超えていないか確認してください。

Q3. 特定のWindows Update(KB…)が何度も失敗し、無限に繰り返されます。

A. 「回復インストール(In-Place Upgrade)」が非常に有効です。

一度インストールされたはずの更新プログラムを何度も取りに行く、あるいは「100%」から進まずエラーになる場合、システムファイルの整合性が崩れている可能性があります。 通常のWindows Updateが通用しないときは、設定の「システム」>「回復」>「Windows Updateで問題を解決する」を実行してください。これはデータを消さずにシステムの中身をリフレッシュする作業で、筆者の環境ではこれにより「悪夢の無限アップデート」から脱出できました。

Q4. メーカーは「蓋を開けるな、増設するな」と言いますが、自分で増設してもいいですか?

A. 保証対象外になるリスクはありますが、効果は絶大です。

dynabook PZ55/MBは、メーカー公式には「メモリ交換・増設不可」とされることが多いですが、実際には背面のカバーを開けるとメモリスロットが2基あります。

実証済み: 今回、標準の4GBにDDR4-3200(PC4-25600)のメモリを追加したところ、規格が上位のものでも自動的に調整され、正常に認識されました。

Q5. Windows Updateを「一切しない」という選択はアリですか?

A. セキュリティ上推奨されませんが、「大型アップデート」は慎重に。

セキュリティパッチ(品質更新)は重要ですが、OSの根本が変わる「大型アップデート(例:25H2)」は、低スペックPCにとって負担が大きすぎます。

回避策: Wi-Fi設定から「従量制課金接続」をオンにすることで、勝手な巨大ダウンロードを抑制できます。

結論: 24H2で安定しているなら、無理に最新の大型バージョンを追わず、PCの体力が追いつく範囲で運用するのが賢明です。

Q6. なぜメーカーは頑なにメモリ交換を拒み、「初期化」ばかり勧めるのでしょうか?

A. ユーザーの利便性よりも「メーカー側のリスク回避と利益」が優先されているからです。

たった3,000円程度の出費でPCが劇的に快適になるという事実は、メーカーにとって必ずしも「歓迎すべきこと」ではありません。そこには以下の4つの裏事情があります。

1. 責任の境界線を曖昧にしたくない(保身) ユーザーが自分で蓋を開けて作業中に基板を傷つけたり、静電気で壊したりした場合でも、メーカーに電話がかかってくれば対応コストが発生します。一律で「禁止」と言っておけば、何かあった際に「お客様の自己責任です」と門前払いでき、サポートの運営コストを最小限に抑えられます。

2.「買い替えサイクル」を早めたい(利益) メモリを増設して古いPCが延命されるよりも、動作の重さに耐えかねて10万円以上の最新PCに買い替えてもらう方が、メーカーにとっては大きな利益になります。4GBという「最初から無理があるスペック」で販売し、OSの進化と共に「寿命」を感じさせるのは、ある種のビジネスモデルとも言えます。

3. サポートの「マニュアル化(植民地型経営)」 現在の国内PCブランドの多くは外資の傘下にあり、サポート現場には裁量がありません。オペレーターは「スクリプト(台本)」通りに話すロボットであることを求められており、「メモリを増やせば直る」という現場の知見を伝えるよりも、短時間で「初期化か修理」へ誘導することがノルマになっています。

4. 部品の相性問題を排除したい 市販のメモリは多種多様であり、まれに相性問題で不安定になることがあります。メーカーはその切り分け作業を嫌います。自社が検証した構成以外を認めないことで、原因不明のトラブル対応に巻き込まれるのを防いでいるのです。

Q7. Microsoftも古いPCの事情をお構いなしに、重いOSをゴリ押ししてくるのですか?

A. はい。「最小要件」を盾にして、実用性を無視したアップデートを強行しています。

1. MicrosoftはWindows 11の最小要件を「メモリ4GB」としていますが、これは**「Windowsがなんとか立ち上がる」というだけの数値**であり、実用的な動作を保証するものではありません。

2. 「4GB」はもはや「起動確認用」 OSそのものが肥大化し、24H2や最新の25H2ではAI機能(Copilotなど)やセキュリティ強化のために裏側で常に大量のメモリを消費します。起動しただけで3.5GB以上を占有する現状では、ユーザーが何か作業を始めた瞬間にPCが悲鳴をあげるのは明白です。

3. AI機能(Copilot)の押し売り MicrosoftはAIを普及させることに必死です。低スペックPCであっても、メモリを大量に食うAIエンジンや関連プロセスをデフォルト(標準)で組み込み、バックグラウンドで走らせます。これが、5年前のPCにとっては致命的な「重荷」になっています。

4. セキュリティという名の「強制アップデート」 「安全のため」という大義名分のもと、重い更新ファイルを強制的に送り込み、スペック的に無理がある環境でも強引に書き換えを行います。その結果、今回のような「無限アップデート」や「熱暴走」といった不具合が多発しているのです。

5. ハードウェア業界との「共謀」 OSを重くすれば、人々は古いPCを諦めて新しいPCを買います。これはMicrosoftだけでなく、インテルやPCメーカー全体にとって利益になる構図です。彼らにとって、5年前のPCを快適に使い続けられることは、ビジネスチャンスの喪失を意味します。

コメントを残す