このエントリーではグッピーなどの熱帯魚が次々に死んでしまう理由について、経験的に分析したうえで、実際にやったことをまとめた。

結論だけを書くと、定期的に水質を検査し、遺伝子の多様性を確保する点に気をつけようと思う。「なんだ当たり前だ」と言われるかもしれないが、素人がここまで到達するのは大変だった。

Table of Contents

このエントリーを作ろうと思ったきっかけ

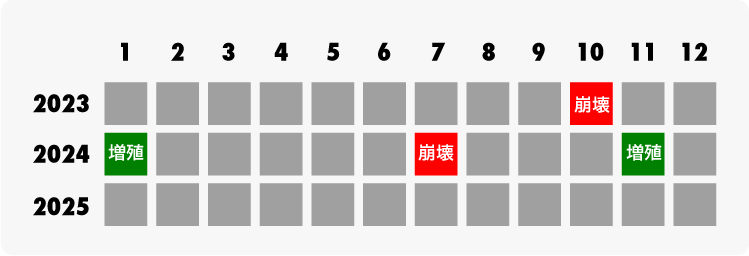

2023年の秋と2024年の夏にグッピーが大量死した。2024年の夏には気温が30度を超えた頃に突然水が白濁を起こした。この時からグッピーが死に始め最終的には1匹だけになってしまった。このためなぜ死んでしまうのかについて調べようと思った。

グッピーなどの熱帯魚が突然死んでしまう理由を考える

1. 水が汚れている

最初に注目したのは水の汚れである。

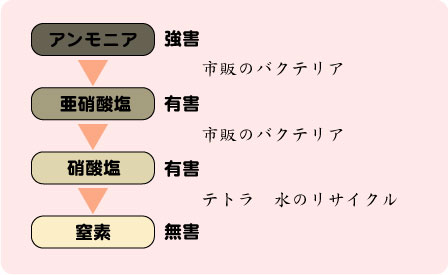

魚の排泄物は最初にアンモニアになるのだがバクテリアの働きで亜硝酸塩が出る。さらにこれが硝酸塩に変わる。硝酸塩は有害度合いが低いと言われる。蓄積しすぎると有害になるため定期的に水換えをしなければならないという。だが初心者にはどれくらいの時間で硝酸塩が蓄積するのかがわからない。このためまずは試験紙を使って汚れをモニターすることにしたのだがどの程度チェックすればいいのかすらわからなかった。

2. 酸素が足りない

これとは別に水温が上がると同じpHでも酸素含有量が変わる。ChatGPTによると水温25℃/pH 7で1リットルあたりで8.26mgの酸素が溶けているが30℃で7.48mgになる。10%ほど減少するそうだ。これが35℃になると6.81mgにまで減少するという。

2-a. 水草が多すぎる

実は水草が多すぎることも酸欠を招くそうだ。水草は日中は酸素を供給するが実は夜間には酸素を消費するので熱帯魚との間で酸素の奪い合いが起きるそうだ。

3. 水質が突然大きく変化する

KH(炭酸塩濃度)が低すぎるとアルカリ性の水が突然酸性に変化する可能性があるそうだ。この場合はカキ殻などを投入すると突然の変化を避けることができる。逆に日中にアルカリ性に上がる場合には光合成が強すぎて二酸化炭素(CO₂)不足が考えられる。KHが足りずに急激に酸性に傾いている水が日中急激にアルカリ性に戻るというショックが考えられる。

- アルカリ性が突然酸性に変わる場合:KHを足すために牡蠣殻などを加える。

- 酸性が突然アルカリ性に変わる場合:まずKHを整えてから牡蠣殻の量を微調整し、光合成を抑えるために光の量を調整する。

4. バクテリアが突然死んでしまう

アンモニアを亜硝酸塩・硝酸塩に変えるためにはバクテリアが必要。酸欠になるとバクテリアが死んでしまうため急激にアンモニア濃度が上昇して魚が大量死することがある、という。

5. 遺伝子的要因

最初に記事を書いていたときには全く気がついていなかったのだがある日突然「遺伝的要因だ」と気がついた。ChatGPTによるとワンペアの場合は3世代くらいで影響が出始めるというGeminiは3〜5世代だという。実は思い当たることがあるのだが最初は気が付かなかった。

管理のために必要なもの

試験紙はアプリで管理できるテトラ社のものがオススメ

アクアリウム用試験紙:1000円弱のノーブランドから有名なテトラ社の製品までラインアップは豊富。最初は999円のノーブランド品を選んだ。だが色をどう解釈していいかわからない。そこでテトラ社の製品を使うことにした。スマホの測定アプリで性格な数値を導き出すことができる。

最初の中華製は古いものなのかそれとも不正確だったのかはわからないが実はテトラとは結果が違った。価格が31%オフのときに買ったが1755円だった。やはりこの価格がネックになる。25枚入りなので毎月使って2水槽X1年分と言うことになる。

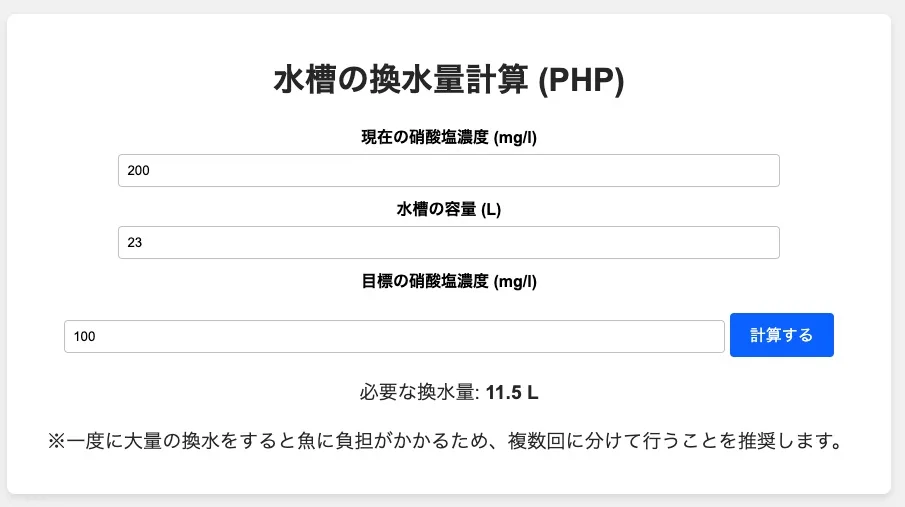

なぜ具体的な数値が出るといいのか。具体的な数値が出るとAIに「どれくらいの水換えをすればいいですか?」と質問できる。計測された数値に水槽の容量を入れるとだいたいの水換え目安を教えてくれる。さらにここからChatGTPに「計算するツールを作ってくれ」とお願いすると1秒でこのプログラムを提供してくれた。これが無料で使えるのだ。しかも気の利いたアドバイスも入っている。これを家にあるサーバーにインストールして定期的に管理することにした。

デジタルpH計:一週間に一度水質を見ていたのだがこれではいくら試験紙があっても足りないと思いAmazonでデジタルpH計を買ってきた。ここで実はpHに日較差があるということを知った。つまり原因3の状態を発見した。日較差の原因はよくわからない。日の当たり方と底砂・ソイルが影響しているように思う。思いきって古い大磯砂は捨てて新しくジェックスの底砂を買ってきた。ベストサンドと呼ばれる製品で「済んだ水を作り苔を抑える」とされている製品。

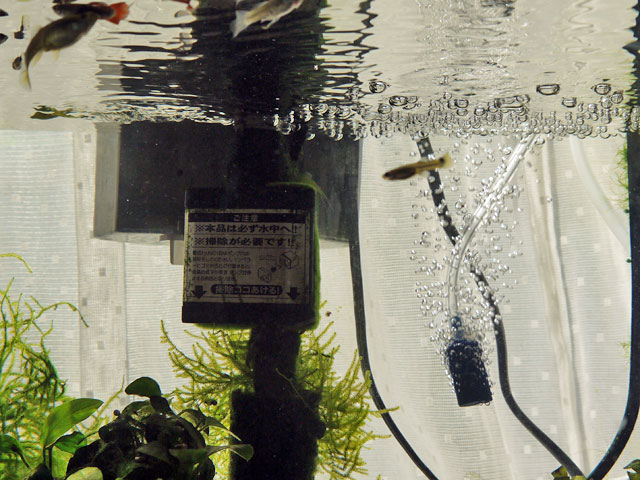

エアレーションポンプ:夏には酸素含有量が低くなる。実際に高温になるとグッピーが鼻上げをするようになったため慌ててポンプを買った。チューブなど別々に買うと意外と高く付くがGEXがセットにしているものを見つけた。

考えてみればあまり必要がなかったもの

これらは結局「底砂」の機能が落ちているのを補うためのもの。あれこれ細かく調整するくらいなら底砂を変える「リセット」をやったほうがいいのかもしれないと感じた。

牡蠣殻:今回は何も考えずに一番安いものを買ってきたが小型のフィルターに入らなかった。できれば「小袋」と書かれたものを買った方がいいようだ。酸性が日中にアルカリ性に移動する場合には牡蠣殻は必要だが量を減らす必要があるためだ。慌ててダイソーで水切り袋を買ってきて牡蠣殻を小分けにした。

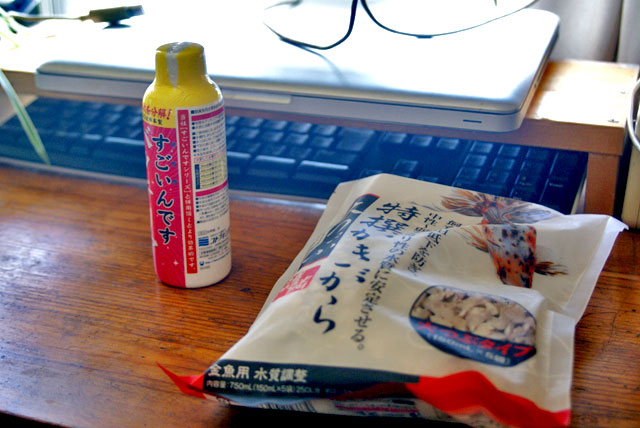

バクテリア追加剤:GEXとコトブキが両巨頭だが実は濃度に違いがあるようだ。これがわからずに今回は安いコトブキのものを買ってきた。アンモニアを亜硝酸塩・硝酸塩に転換するまでを担当する。ただ、今回はきちんと硝酸塩にまでにはなっているようなので結果的にバクテリア追加剤は必要なかった。水槽をたちあげるときに使うと良いという話もある。

テトラ水のリサイクル:こちらは硝酸塩を窒素に変える働きがあるとされている。経験上は一度硝酸塩が溜まってしまうと効果は出ないようだ。更に添加したから直ぐに効果が出るわけでもないようだ。このため「こんなに良かった!」というレビューは見つからない。これはなくても良いのかもしれない。

実際にやったこと

熱帯魚の死因をまとめたがここに至るまでには紆余曲折と何回かの失敗があった。特に5の「遺伝子的要因」を思い起こすまでは大変だった。定期的に水槽が崩壊するのは賽の河原に石を積むようなキツさがある。

2つの水槽の容量など

熱帯魚水槽

熱帯魚水槽:21.85ℓ = 38cm*25cm*23cm。2007年からの大磯砂がそのまま使われていた。千葉市の水は硬度が極めて高く中華製の試験紙で計測すると硬度が極めて高く出た。ところがテトラで図るとやや高いレベルに過ぎない。

この水槽は2023年の秋と2024年の夏に大量絶滅を経験している。そしてついに2025年の夏にも崩壊した。2024年の秋の絶滅は理由がわかっている。日陰に置いたことで水質が悪化した。このためフィルターを水道水で洗ったところ水が白濁した。今にして思えばここでバクテリアが死んだのだろう。つまり原因4が起きたのだ。

この経験からまず水質を管理しなければと考えた。夏が近づくに連れドキドキし始める。そこで昔買っていた水質検査紙を取り出し水質を計測することにした。硝酸塩が落ち着くまで毎日水替えを行い適宜バクテリアを追加する。毎日1/3の水替えを3回行ったところ硝酸(HNO₃)の値が規定値上限まで落下した。

ところが2025年も高温になると水槽が崩壊した。ここでほぼ気持ちが折れてしまった。

そこで今回は底砂も含めてすべてリセットすることにした。

メダカ水槽

18.375ℓ = 35 * 25 * 21cm。途中で買った明るい色の大磯砂が使われている。千葉市の水は硬度が極めて高く中華製の試験紙で計測すると硬度が極めて高く出た。ところがテトラで図るとやや高いレベルに過ぎない。メダカを10匹導入したが最初に1匹が落ち9匹が暮らしていた。

水替えをせず最初のみバクテリアを入れあとはリサイクル剤(硝酸塩を窒素に転換するとされるもの)を使った。最初はリサイクル材のテストをしようと思ったのだ。しかしながら水槽を移動させる必要があったので水換えを行った。ここで硝酸塩濃度が落ちた。

ところが悲劇はここで起きた。ウォーターウィステリアが繁茂したのだ、2025年6月中旬に気温が35℃になった日が2日続いたのだがここで4匹が落ちて3匹になってしまった。おそらく原因2-aが起きたものと思われる。ここで水草の量を調整し、メス2匹を追加で導入した。

最初の崩壊

2023年の秋にグッピーが死に始めたので腹が大きくなっている雌のグッピーを1匹導入。これが順調に子供を産んだため一安心した。後から考えるとこれが悲劇の始まりだった。

二回目の崩壊

順調に育っていたが春先になぜか水槽をあまり日の当たらないところに置いた。気温が30度を超えたところで水槽のフィルターを水洗いしたところ、水槽が白濁。結果としてどういうわけかグッピーが死に始め2024年8月に群れが崩壊した。

のちになって白濁り=バクテリア死滅だと知った。知らないとは恐ろしいものだ。

ここで8月中旬に生き残りの1匹に加えて、新しいグッピーを3匹再導入して再チャレンジすることにした。水質検査のために中華製の試験紙を買ったが最初は使い方がよくわからなかった。

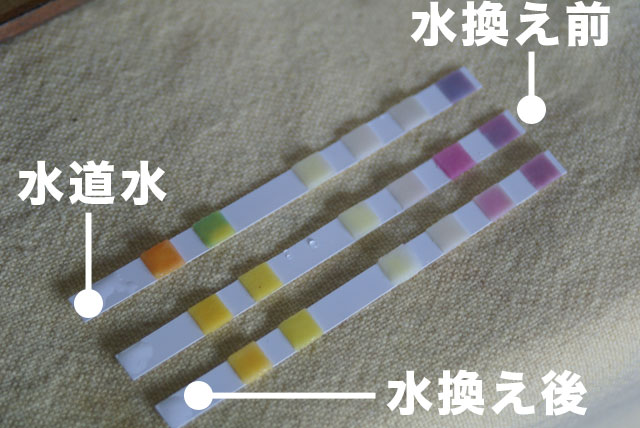

最初はこの安い試験紙で水の水質を見ていた。ここでふと水道水に入れてみた。pHが6.8でCarbonate(炭酸塩濃度/KH)が80㎎/Lを示している。ところが水槽の水を計るとCarbonate(炭酸塩濃度/KH)が0㎎/Lとなった。pHの変化にかなり脆弱だとわかる。これは生態が多くCarbonate(炭酸塩濃度)が消費されていることを意味するのだそうだ。

ところがテトラの試験紙で図ってみると5.5(ドイツ式表示で98㎎/Lを示すそうだ)になっている。最初はこの中華製の試験紙の結果を真に受けて牡蠣殻を加えたりしていたのだが、テトラで図り直して「多分これは必要なかったのだろう」と考えるようになった。

この中華製の試験紙で計測したデータをChatGPTに入れたところ「とりあえずKHを上げバクテリアを追加しろ」と指示があったのでとりあえずやってみることにした。また硝酸塩(NO₃)はまだ高めなので水替えを頻繁にすべきとのこと。

無駄に終わった「水質改善」

ChatGPTによると、Carbonate(炭酸塩濃度)がなくなると緩衝作用がなくなるのでpHが急激に変化する可能性があるそうだ。こうなるとバクテリアが死滅してしまう場合もあるという。そこでバクテリアと牡蠣殻を買ってきた。

ここから試行錯誤が始まる。実はかなり危険な状況を作っていた。

熱帯魚水槽にはバクテリアを入れメダカ水槽にはバクテリアとテトラの「水リサイクル剤」を入れた。水リサイクル剤にはバクテリアは含まれておらず「バクテリアを増やす働き」があるそうだが「効果が分かりにくい」というレビューも多い。結果的にはこのバクテリアやリサイクル材にはそれほど大きな意味はなかった。正しく使えばいいのかもしれないが特に効果は実感できなかった。

水替えテスト

まずは水替えの影響を調べてみることにした。結論から言えば水槽の水を全て取り替える(急激にやると影響が出そうなので3日に分けて実施した)と硝酸塩(NO₃)の値が下がりpHもやや回復したので「サボらずに水替えをやる」のが最も効果的な対策なのかもしれないとは思った。

一時は水換えを全くやっておらず水槽の手入れをするたびに手に水ぶくれができてたことがあった。かなり水が汚れていたのだろう。ただ水が汚れていたのに「繰り返しの崩壊」はなかったんだよなあと今になって考えると思う。そもそも水槽にこだわりもなく記録も取っていなかった。

中国製試験紙のpHが実は余り当てにならないことが後になってわかる。デジタルpH計の値とのズレが大きく、実は日較差もある。

結局このときの水換えテストは不発に終わる。まずは水や底砂をきれいにしてから定期的に計測しなければならないと気がつくまでの回り道だと考えたい。

2025/5/7

左が熱帯魚水槽で右がメダカ水槽のもの。熱帯魚水槽は水替えをしたのでNO₃(硝酸塩)が若干下がっている。NO₂(亜硝酸塩)は1㎎/L程度。さすがにすぐに効果は出ないよなあとは思った。

2025/5/8

バクテリアなどを気にする前にそもそも水の中にNO₃がたまりすぎているのではないかと思った。そこでNO₃(硝酸塩)が下がるまで「毎日」5Lくらい目処に水を変えてゆこうと考えた。NO₃(硝酸塩)の色の変化が穏やかになり色も少し薄くなった。なお牡蠣殻効果は現れていてうっすらKHの試験紙の色が少し緑色味を帯びてきた。

2025/5/9

熱帯魚水槽は1/3水替えを3回で硝酸塩の値が規定値を下回った。メダカ水槽はそのまま。同じ牡蠣殻パックが入っているのだが熱帯魚水槽は炭酸塩(KH)が規定値内に収まりpHが若干上がった。メダカ水槽は炭酸塩(KH)に変化がないが、この時点では理由がわからなかった。あとになってChatGPTを使って情報を整理したところ水草やバクテリアが盛んに活動すると水槽内の炭酸塩(KH)が消費されてしまうのだそうだ。

2025/5/13

しばらくおいてみたが水質に変化はない。テトラのリサイクル材の効果も特に現れているとは言えないようだ。

2025/5/18

水槽の場所を替えるために両方の水を1/2替えた。熱帯魚水槽は全く汚れていなかった。また、メダカ水槽は牡蠣殻効果が出始めて炭酸塩(KH)が上がっている。水を換えたことで炭酸塩(KH)の消費が減ったと理解した。

2025/5/27

移動のために換え水してから一週間が経った。熱帯魚水槽は水質が安定しているので水をかえなかった。がメダカ水槽は相変わらずNO₃(硝酸塩)の色が濃い。やはりテトラのリサイクルも一度NO₃(硝酸塩)が高くなってしまうとそれを抑える効果はなさそう。NO₂(亜硝酸塩)は問題がなさそうなのだがpHと炭酸塩(KH)はやや不安なのでやはり一度NO₃(硝酸塩)を下げたほうがいいのかもしれないと思い、水換えのあとリサイクル材を入れておいた。

2025/6/3

メダカ水槽は換え水の効果が出てややNO₂(亜硝酸塩)の値が下がった。熱帯魚水槽の炭酸塩(KH)は正常レベルに上がった。pHメーターを導入して夕方にpHを計測した所、pH8.5という高い値が出た。朝に計測すると7.3まで下がっていた。水道水のpHは7.3程度なのでpH計が極端に狂っているとは思いにくい。日較差がかなりあるだけでなくそもそも計測ペーパーの値が当てになっていなかった可能性が出てきた。これがなにの影響なのかはよくわからない。変化しているのは光の量なので光合成が始まると急激にアルカリに傾くのかもしれないと感じた。

2025/6/10

水質に大きな変化はない。pH計測の結果、熱帯魚水槽のpHが8以上に上がったため牡蠣殻を引き上げた。どちらのpHも中性(7近辺)になった。

2025/6/17

2025年は6月に中旬で雨が降らなくなり16日からしばらく30度以上の高温が続く予報になっている。去年の7月の大量死と同じようなシーズンがやってきたことになる。試験紙がなくなったために継続チェックはこれでお休みにする。熱帯魚水槽のpH計の変化は日較差が大きく夕方近くにはpH8.5まで行くことが多かった。

アルカリに傾いたため「酸性にすべきだ」と考えて小枝を集めてきて外掛け式フィルターに入れた。日較差はなくなったが炭酸塩(KH)ももとに戻ってしまった。ただこれは気温が上がったせいかもしれない。

2025/6/19

熱帯魚水槽で二回の大量死を経験しているために熱帯魚水槽ばかりを見ていた。酸素含有量が減っているのがよくわかる。水面でパクパクしている魚が増えたからだ。そこでエアレションポンプを買ってきた。エアレーションポンプは酸素を供給するのではなく水面を揺らして酸素を溶け込ませる役割があるそうだ。そこで外掛けフィルターの水が流れるところに設置してみた。

最初の悲劇はメダカ水槽でおきた。ウォーターウィステリアが繁茂しておりメダカが泳ぎまわる空間がなくなっていた。もしかすると夜間の酸素も足りなくなっていたかもしれない。そもそもちゃんと観察していなかったので、気がついたらメダカが4匹落ちていた。死因2-aが起きたのだろう。

最初は少なかったウォーターウィステリアが繁茂してきたのが嬉しくてそのままにしていたのが良くなかったようだ。慌てて半分にトリミングした。

2025/8/1

残ったメダカも死んでしまうのかと思ったのだが3匹は絶好調だった。実は餌のやり方を変えた。きちんとメダカを見てパクパク言わなくなるまで餌をやることにしたのだ。つまりこれまではメダカの様子を見ずに餌をやっていた。

そして三回目の崩壊

悲劇はグッピー水槽で起きていた。気温が高い状態が続くと親グッピーが次々と落ちていった。3回めの崩壊が起きたのである。

遺伝子という要因

直射日光を遮ると大量死は止まったのだが……

ここでようやく「日当たりが強すぎる」と気がついた。このためまずUV防止加工のあるユニクロのスカーフ(使い道がわからずに取ってあった)をカーテン代わりに使った。更に余っていたLED照明(IoT家電になっており日の出から日の入りまでといったように自動オンオフができる)を使うことにした。だいたい2980円で売られている。水槽用のLEDよりやや高い。これをダイソーで買ってきた細長いネットに巻き付けて使っている。

この結果と最後に残った親グッピー(メス)は1ヶ月間生き残った。しかしオスもいなくなっていたため卵がなくなった結果として8月3日に落ちてしまった。

背中が曲がった子どもとエビが1匹残っていたため懸案だった底砂を対策することにした。思い切ってGEXの底砂とソイルを買ってきた。コケ抑制と書かれているがそもそも大磯砂を使っていたくらいだから機能性にこだわりはない。ただAmazonで購入したため一体3リットルがどれくらいの容量なのかはさっぱりわからない。横幅38cmのグッピー水槽に使って1/3程度が余る。触れ込み通り水に汚れが舞うことはなかった。

本来大磯砂は何度でも再生できることになっているのだが、何回洗っても約20年溜まりに溜まった汚泥が取り除けなかった。一度乾燥させてから使うたびごとに少量洗って使うのがいいのかもしれない。

水草にはソイルを使うことにした。こっちはリットルではなくkg表示になっている。赤玉土でも良かったのだが赤玉土は短期間で崩れて砂状になってしまう。ソイルがどれくらいで崩れるのかは確かめてみたいと感じた。

植木鉢を使ったのは雑然としたレイアウトをなんとかしたかったからである。限られた水草をどうアレンジしていいかさっぱりわからないので色々入れ替えてみたいのだがそのたびに植え替えるわけにもいかない。

ただYouTubeのアクアリスト動画を見てもこんなことをやっている人はいないので若干の不安は感じる。水草用のキューブ植木鉢を売っているのは知っているが(アヌビアスナナプチはこれを使っている)あまりにも高いので家に余っているダイソーのミニ植木鉢を流用した。このソイルの2kgは植木鉢で使うには量が多すぎた。おそらくソイルだけを敷いても意外となんとかなる量が入っているのではないかと思う。

結局子どもグッピーは移動に耐えられなかった。最後に生き残ったミナミヌマエビはなぜか例外的に元気なようで苔などを独り占めしている。

古い水槽の水を1/3程度入れるとNO₃(硝酸塩)濃度が57.7mg/Lになった。単純に計算すると57.7×3=173.1mg/Lになる。

結局底砂を変えて直射日光を遮ったことで不安定なpHの変化は止まった。pHを安定させるという砂を入れ、変化の要因となる日光を遮ったことが良かったのだろう。

ウィローモスとアヌビアス・ナナ・プチの苔対策

改造に際してはびこっていたコケの対処をすることにした。もともと2023年に日照不足に陥った時にはびこったコケだった。これを新しい水槽に持ち越してしまった。今回はまず糸状苔に覆われたウィローモスを処分。さらにアヌビアス・ナナ・プチはクエン酸液につけた後で1分おいて流水で洗い流した。こんなことで苔対策になるのか?と思ったが意外と効果は出たようだ。

遺伝子の多様化が大切

もともとこのプロジェクトは大量死を克服しました!というYouTubeビデオを作るために始めた。にも関わらず3回めの大量死を迎えてしまった。2回目の大量死の時にグッピーを追加したときには8月14日にグッピーを加えている。つまりまだ暑く直射日光が強かった時にグッピーを入れても親は死ななかったことになる。

ここで思いついたのが「遺伝子要因」だった。そこでChatGPTとGEMINIに聞いてみた。ChatGPTはワンペアの場合3世代で出るという。GEMINIは3〜5世代で影響が出るという。

そこでビデオを見返してみた。2023年10月にメスを一匹導入した。お腹に子どもがいた。つまり2024年に大量死したのはこのメスの子孫ということになる。春先には立派なオスも多く確認できるのだが崩れ始めた頃の映像は撮っていない。

さらに2024年8月に足したときには生き残った1匹を入れて4匹からスタートしたことになる。ただオス・メスをきちんと管理していないので「どの組み合わせ」から生まれたのかがわからない。あるいは1ペアの子供だけが生き残った可能性もあるということだ。

つまり遺伝的に弱ったところに環境要因が加わり生き残れなかった可能性があるということになる。2024年にはフィルター水洗い事件という暴挙があるため厳密な比較はできないがある程度系統を管理したうえで最終的に3ペア程度の子孫が生き残るように調整しなければならないのかもしれない。

ただこうなるとメダカ用に無加温の水槽を別に作るか加温した2つの水槽にメダカを入れるかを選ばなければならないことになる。

ただ、やはり3回も崩壊させているので「もうミナミヌマエビだけでいいのではないか?」と弱気になっている。チャームで20匹のミナミヌマエビを注文した。

メダカ水槽のNO₃(硝酸塩)濃度

メダカ水槽は「グッピー水槽を2水槽体制にしたほうがいいのかも」と考える前にウォーター・ウィステリアをグッピー水槽に移し、無加温でも耐えられるカボンバを加えた。

餌をかなりふんだんに与えているためなのかメダカ水槽のNO₃(硝酸塩)が250mg/lに上がっていた。ここで水を1/3変えたがそれでも211mg/lだった。数学は苦手なのでGEMINIに相談したところ本来は170mg/lまで下がるはずだが誤差を考えるとそれほどおかしい数字ではないそうだ。

ちなみにこれまで使っていた中華製だと100mg/l〜250mg/lの間といったところで正確な数字が出ない。何回もテトラの試験紙を使うわけにもいかないので水を1/2程度変えてみてから1ヶ月後にまた図り直してみたい。

コチラの水槽は背景が壁になっているが直射日光が入る。つまりかなり高温になるうえに水質も(NO₃(硝酸塩)に関しては)かなり悪い。ただしバクテリアはきちんと働いているのでNO₂(亜硝酸塩)は基準値以内である。

崩壊からちょうど1年後にグッピーを買ってきた

結局、崩壊からちょうど1年後の8月14日にグッピーを3ペア買ってきた。さらにメダカを熱帯魚水槽に移した。熱帯魚水槽にはグッピーのオス、メダカ、ミナミヌマエビを入れて直射日光を遮り、新しい底砂を入れて使う。餌の量が急激に増えたため水の汚れがやや心配である。

旧メダカ水槽にはグッピーのメスが3匹入っており、ここにオスを一匹づつ入れて遺伝子の多様化を図りたい。

水槽をリセットして管理する

熱帯魚水槽

熱帯魚水槽は底材を替えて水も1/3入れ替えた。しかしエサを大量にやったのが問題だったのだろう。一ヶ月で硝酸塩の値が次のように変化した。バクテリアが亜硝酸塩を分解した結果だがこれはかなり危険なレベルだった。結局、これまでも水換えをきちんと行っていなかった事がわかる。この値だと半分以上水を変える必要があるため2日連続で水換えをしなければならない。

おそらく魚の入れ過ぎというよりエサのやりすぎなのだろう。ChatGPTのアドバイスによると週に一度エサをやらない日を作ることも大切なのだそうだ。

メダカ水槽

実はメダカ水槽(今はメスのグッピー水槽になっているのだが……)は数日前にグッピーが鼻上げをしていたので数日前に水を1/2換水していた。これでようやく危険なレベルからは脱しているのでおそらくこれも最低一ヶ月に一度は水換えをしなければならないだろう。

いずれにせよ、定期的に試験紙で計測することが重要だと言うことがわかった。

コメントを残す