現在はサウンドバーとシアターシステムの2つの製品が主流だがサウンドバーが出てくる前の過渡期システムとしてサウンドプロジェクター(以下YSP)というジャンルが存在した。現在でもAmazonではYSP-2700だけが売られておりYamahaのカタログにも入っている。YSP-2700はAlexaも使えるしMacのAirPlay(音のみ)にも対応している。

すでに生産は中止されているが、Amazonのレビューを見ると何故か根強いファンが多い。かなり高額だが「在庫が切れる前に手に入れるべき」という人もいる。レビューだけでも一度見る価値はあるかもしれない。

歴史を辿ると前に全てのユニットを集めるためにかなり無理をしている。初期のバージョンはあまりにも大きいためにラック付きで売られていた。最終的には小型化に成功するのだがその頃にはモジュール型と気軽に買えるサウンドバーが主流になっていた。Yamahaが「リアルなサラウンド」にこだわった苦難の歴史とも言えるだろう。

YSPの魅力は音の広がりだ。音響を計測して調整を行うためどんな部屋でも音の広がりをきちんと感じることができる。これに比べると現在のバーチャルサラウンドのサウンドバーの音の広がりはやや劣る。

実はYSP-600をMac mini 2014のサウンドシステムとして使っている。YouTubeのバックグラウンド音楽ですらキチンと広がって聞こえる。AirPlayに対応しているAppleTVの第3世代の音もグレードアップして聞こえるのだ。

最終的にはBluetooth対応となったが進化の途中で独自展開するモジュールでiOS機器やPCと接続させようとしていた時代もある。

創世記

YSP-1(2004/12)

スピーカーをたくさん置かなくても5.1chに対応するというのが売りだった。しかし重さが15キログラムあり2メートルの距離が必要だった。イギリスの1Limitedという会社が開発したデジタル・サウンド・テクノロジーを採用している。地デジの放送開始が2003年なのでDVDなどの利用を想定していたものと思われる。5.1chシステムそのものが贅沢品だった時代である。

2003年11月にはSONYからHT-K3という5.1chの小型ホームシアターシステムが発売されている。Yamahaからは2004年にはTSS-10(2002年10月), TSS-15(2004年10月)という小型の5.1chシステムが出ている。その後2008年にはTSS-20が発売された。これら一群の商品は「デスクトップシアターシステム」という触れ込みだが、定着せずに結局そのまま消えてしまった。

インテリビームと日本語化

ここで初めて調整用マイクインテリビームがついた。YSP-1はメニューが英語表示だったそうだが本製品はメニューも日本語化されている。YAMAHAはYSPを100億円市場にすると意気込んでいたそうだ。

YSP-800(2005/9)

第二世代のYSPのうちの廉価版。横幅が80cmと既存のサウンドバーの横幅になっているが、高さはそれなりにあったためにラックに入れて使うのが前提になっていた。

- ヤマハの製品紹介ページ

- https://www.phileweb.com/news/d-av/200509/14/13756.html

- https://av.watch.impress.co.jp/docs/20050914/yamaha.htm

YSP-1000(2005/9)

第二世代のYSPのうちでYSP-1の後継機とされていた。

YSP-1100(2006/11/1)

第二世代YSP-1000のマイナーバージョンアップと思われる。

小型化の模索

YSP-500 (2007/10/4)

YSP-4000があまりにも大きいためにエントリーモデルが作られた。ここまでHDMI端子がなかった。また、YSP-HT500というサブウーファー付きのモデルが売られていた。

YSP-4000(2007/10/22)

あまりにも重いため専用ラックシステムが売られていた。HDMI CEC対応が「売り」になっていた。

YSP-900(2007/2/22)

小型モデルという触れ込みだったがそれなりに高さがあるためYSP-LC900というラックシステムを売っていた。リモコンのある場所にビームを飛ばすマイビーム機能が継承されたことが売りになっていたそうだ。インテリビームは本体に内蔵。セットアップしたらなくしてしまうという人も多いだろうからこのほうがどう考えても便利だ。

2007年3月にDENON DHT-FS1というフロントスピーカーだけで構成するラックモデルが出てきた。SONYが最初のフロントスピーカーだけで構成されるサラウンド機器HT-CT-100を発売したのが2008年7月なので、次第にケーブルさばきが面倒なシアターシステムが嫌われるようになっていったのだろう。

YSP-3000(2008/1/17)

まだワンボディ性にこだわっておりラック付きのモデルも健在だった。ラックはテレビの大きさに合わせて、YSP-LC3000とYSP-LCW3000が存在した。デザイン性を統一しようという試みだった。

HDMIに対応

YSP-600(2008/4/9)

エントリーモデルYSP-500にHDMI端子をつけたという位置付けだった。ITメディアのレビューを読むと奥行きが22cmあるために設置性に疑問があるなどと言われていた。今回手に入れた唯一のYSPだ。HDMIから音が出ないという理由で2200円で売られていたがメニューでHDMIの出力を止めていただけだった。リモコンがないとメニューが変更できない。マイビームというリモコンのある位置にビームを合わせる機能がついているのでリモコンがあるものを手に入れたい。

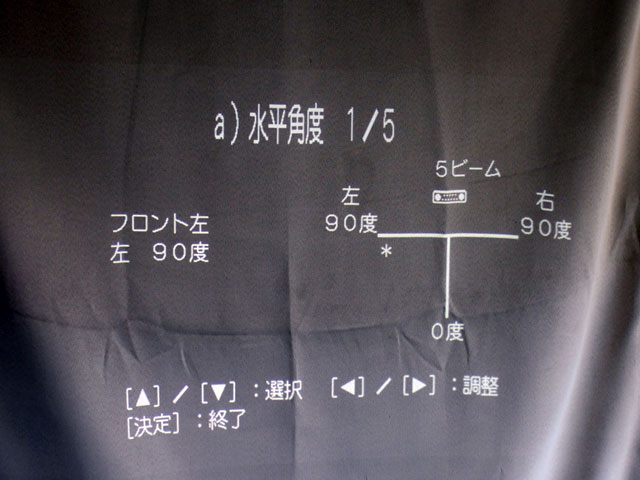

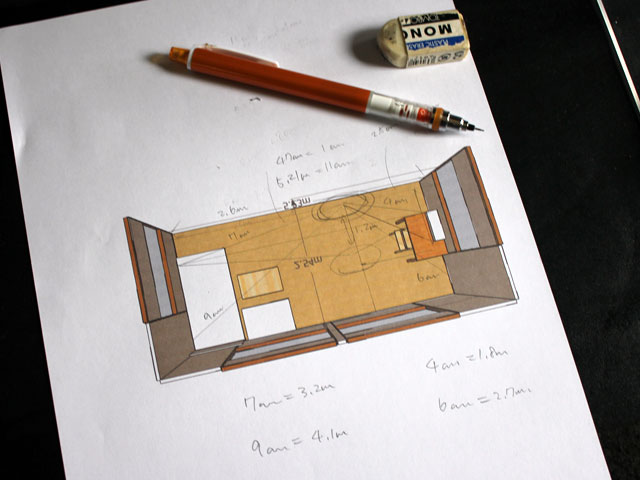

外付けのインテリビームで自動セットアップする製品だが付属していなかったので部屋の大きさを手計算で入力した。

Bluetooth非対応だがAppleTVを接続してAirPlayでMacからの音を流すことはできるはず。4Kには対応していないと思うので(そもそも当時のカタログにそんな概念はない)ハードオフで中古を見つけてきてもいいかもしれない。

2.1ch対応のホームシアターコンポーネントが発売

2009年10月20日にサウンドバータイプでありながら将来5.1chに対応するYHT-S400とブックシェルフ型スピーカーを2つつけたYHT-S350が発売された。HDMI連動の新システムなどと宣伝されていた。

サブウーファーは本体と一体化していた。翌年には5.1chに拡張できるシステム(YHT-S401とYHT-S351)が発売される。

YSPはリアルサラウンドという触れ込みだったが2.1chシアターコンポーネントはAIR SURROUND XTREMEというバーチャル技術に対応していて仮想的に7.1chを構成することになっている。このため最初はリアスピーカー要らないという想定だったのだろう。YSPシリーズと何が違うのか?について解説したウェブサイトの記事なども見られる。

- ヤマハ、HDMI連動対応のTV用スピーカー新シリーズ(AV Watch)

- AVアンプにサブウーファーを内蔵、ヤマハの新提案「YHT-S400/S350」登場(IT Media)

- PhileWebのWHT−S400レビュー

飛び出す映像(3D)に対応

デフォルトではUBSやBluetoothには対応しておらずBluetoothは別コンポーネントが必要だった。またファームウェアのアップデートはCDを使って音声でアップデートするという方式だったようだ。ファームウェアのアップデートはこの頃はやっていた3D映像をパススルーできるようにするためのものだった。

BluetoothにAir Wiredという独自規格を作ってしまう

YSP-4100(2009/11/5)

Bluerayが一般化したために7.1chに対応した。Bluetoothが内臓ではなく外付けになったものだがAir Wiredという独自名称をつけて別売りで売っていた。

YSP-5100(2009/12)

高音質化を図ったためにビルトインのサブウーファーが重くなってしまった。このため50インチのテレビ用の高品質モデルとして売っていた。Bluetoothが内臓ではなく外付けになったものだがAir Wiredという独自名称をつけて別売りで売っていた。またPDX-W61という別売りのポータブルプレイヤードックに音を飛ばせるようになっていた。

YSP-2200(2010/9/1)

初めてサブウーファーが分離した。別売りでAirWiredシステムが搭載された。Bluetoothが内臓ではなく外付けになったものだがAir Wiredという独自名称をつけて別売りで売っていた。

サウンドバーの第一世代が発売

サウンドバータイプのYAS-101が2011年9月10日に発売された。ようやくYAMAHAもフロントだけで構成されるサラウンドスピーカーシステムが必要だということに気がついたことになる。この製品はハードオフで捨て値で売られていることが多い。HDMIに対応していないためだ。

またサウンドバータイプでありながら将来5.1chに対応するYHT-S401とブックシェルフ型スピーカーを2つつけたYHT-S351が発売された。このころもまだBluetoothには対応していないのだがこちらはHDMIにも対応している。ただおそらく設置が面倒なことが嫌われているのだろう。ジャンクコーナーで忘れ去られていることもある。

2010年にSONYが薄型バーチャルのサウンドバーHT-CT350を出している。HT-CT350も3D対応だったがBluetoothは別ユニット対応だった。HT-CT350はシンプルなモノリシックデザインという触れ込みだった。

iOSにも対応したほうがいいのではないか?

YSP-4300(2012/11)

YSP-2200のサブウーファーは有線・パッシブだったが、無線・アクティブになった。YSP-3300に比べてスピーカーの数が多い。USB経由でiPodからデジタル音声を受け取ることができるようになった。だが、まだiOS機器のために専用のトランスミッターもついている。つまりBluetoothで接続しようという発想はなかったことになる。

YSP-3300(2012/11)

YSP-2200のサブウーファーは有線・パッシブだったが、無線・アクティブになった。YSP-4300に比べてスピーカーの数が少ない。だが、まだiOS機器のために専用のトランスミッターもついている。つまりBluetoothで接続しようという発想はなかったことになる。

ようやくBluetoothがビルトインに

YSP-1400(2013/10/15)

5.1chモデル。サブウーファーは足にビルトインされていた。ここで初めてBluetoothに対応した。4万円程度で購入される手軽なタイプとされていた。Bluetooth対応なので当然アプリで操作できるようになった。

YSP-2500(2014/7/8)

テレビの薄型化が進むにつれて、日本の小さな部屋でも気軽に楽しめるサウンドバーの方がよく売れるようになっていったのだろう。開発者にもサイズの制約が気になるようになっていったようだ。サイズを小さくすることには成功したがやはりかなり高価格であった。2010年のYSP-2000の後継機と思われる。

MusicCast ネットワーク化への模索

YSP-1600(2015/9)

薄型のYSP製品。MusicCastに対応しネットワーク型にしつつ薄型化しようとする試み。同時にSRT-1500という台座型の製品が出ている。

YSP-5600(2015/10/15)

Dolby Atmosに対応した。製品ページに「サウンドバーで初めてDolby Atmos対応」と書かれているのだが、なぜかYAS-2700には含まれていない。立体音響に対応したために高さが21.6cmとなってしまった。

最初から全てを前面に集めてしまおうというのがコンセプトなのだが、徐々に分散型の製品が増えてゆき存在意義が失われていったようだ。横幅も110cm。

この年にソニーはモノリシックデザインに対応したスリムタイプでハイレゾ対応のサウンドバー群と廉価版のサウンドバーを発売している。本格的なサウンドシステムの他にテレビの音をよくする製品が売れ始めていたことがわかる。テレビが薄型化したことによりスピーカーの品質が劣化していったことも関係しているかもしれない。ソニーはオーディオシステムの存在感を消すためにデザインをシンプルにしていったということだ。

Yamahaはこれ以降自社製アプリを使って音楽サービスと自社製スピーカーを統合するMusicCastという規格を展開しようとしている。YSP-5600はMusicCastに対応しているが2016年にはさらにMusicCast対応スピーカーが増えてゆく。YSP-2700もその一つだ。

MusicCast対応製品は次のとおり。

MusicCast BAR 400(生産完了品) YSP-5600(生産完了品) YSP-2700(生産完了品) YSP-1600(生産完了品) MUSICCAST-P306(生産完了品) SRT-1500(生産完了品)

2018年にはMusicCastスピーカーでコンポーネント化できるスピーカー群が売り出された。

現行品

YSP-2700 (2016/7/28)

7.1ch対応だがDolby Atmos対応ではない。サイズの小型化を実現した。アプリを使って各種音楽サービスに対応したり、ファームウェアの更新で新しいフォーマットに対応するなど意欲的な改変もなされている。

コメントを残す