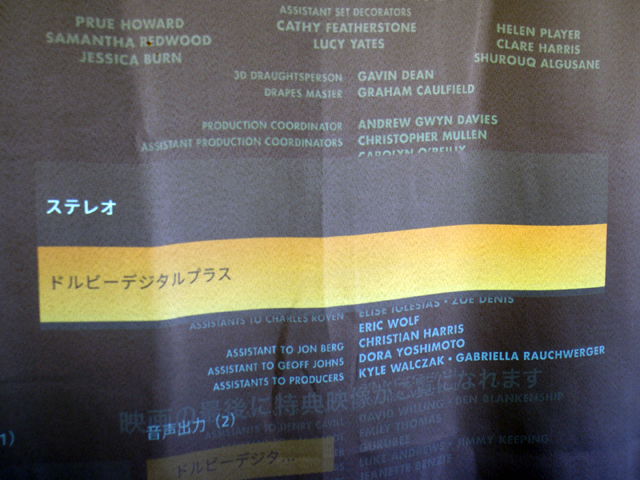

プロジェクターでおうち映画館を作るのが簡単になった。FireTV StickかChrome Cast with Google TVを買ってきてサウンドシステムに接続する。サウンドシステムが5.1ch以上に対応していればDolby+で音声が出力できる。

このサウンドシステムをプロジェクターに接続すれば5.1ch、7.1ch、Dolby Atmosで音声が出力できる。このサウンドシステムからHDMIケーブルを使ってプロジェクターに映像を出力すればおうち映画館の出来上がりである。

ちなみにこのシステムのストリーミングデバイスをゲームギアに置き換えると、大画面・立体音響でゲームも楽しめるようになる。

目次

起点となるストリーミングデバイスを決めよう

おうち映画館の起点となるデバイスは次の5つ。Googleのソリューション(AndroidスマホやChromeブラウザー)と組み合わせるならChromeCastを選べば良いし、IoTと組み合わせるためAlexaを利用したいならFireTVがいいかもしれない。Amazon製品はプライムデイなどで大胆な値引きがある。普段から「欲しいものリスト」に入れて価格を観察してもいいかもしれない。

かつてFireTVはDolby Atmosに対応していないバージョンがあった。現在はどれもDolby Atmos対応になっているようだ。ここにDolby Atmos対応のサウンドバーを購入すれば気軽に立体音響が楽しめる。

これをゲームギアに変えるとみんなで大画面でゲームが楽しめるようになる。

立体音響かサラウンドか、それが問題だ

現在はDHT-S218K(33000円)とDHT-S217K(22000円程度)が売れ筋だがどちらもDolby Atmos対応になっている。バーチャルなので「入門編」。これに飽きたらなくなったらホームシアターシステムを検討することになる。サウンドバーであればJBLの製品が最初からリアスピーカー付きのシステムを提案している。

ただ、たとえばAmazon Prime Videoを見る限り多くの映画は5.1ch対応である。せっかくなのでサウンドバーもDolby Atmos対応を選んだほうがいいのだろうが、600円のサブスクリプションフィーで映画を楽しみたい場合には使う機会はないかもしれない。Dolby Atmosは結構な「沼」である。うまく設定すると高さを含めた立体的な音響空間が実現できるそうだが対応しているソフトがそれほどないため、実感がないと言う人もいる。

初期投資はケチらないようにしよう

プロジェクターは1280 x 720以上の解像度を持ち2500ANSIルーメンのプロジェクターを選べばいい。中華製のルーメン表示は当てにならないがEPSONの場合はANSIルーメンと書いていなくてもANSIルーメンで計測されている。メーカーによってはきちんとANSIルーメンと表記しているものもある。

プロジェクター売れ筋を見ると中華製格安プロジェクターがかなり幅を利かせているが、個人的な経験からはあまりお勧めできない。カタログスペックがかなりいい加減だ。ルーメンの計測方法には決まりがないそうだ。

スクリーンもちゃんと買ったほうがいい。しばらく遮光カーテンでしのいでいたのだが、ハードオフでスクリーンを見つけて買ったところ「ぜんぜん違うなあ」と思った。

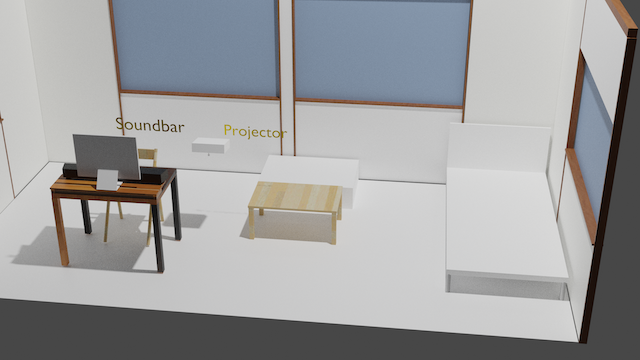

実際の設置のイメージをシミュレーション

8畳ほどの部屋を準備した。画面左側の机の上のサウンドバーが置かれており横にプロジェクターがある。そして中央にはソファを設置した。

お一人様映画館

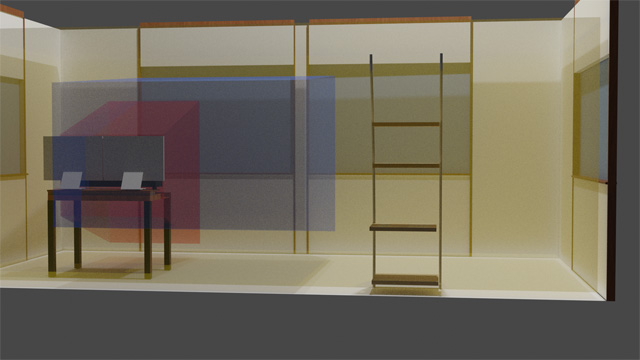

もし1人で映画を見るならばサウンドバーのバーチャルサラウンドだけで十分かもしれない。サウンドバーでサラウンド感が得られる範囲(サービスエリア)は意外と狭いが1人であればこれで十分なのだ。ソファーで見たい人はソファーの前のテーブルにサウンドバーを置けばいい。

だが領域を広げたい場合はどうすればいいのか。まずはリアスピーカーを拡張できるシステムという選択肢がある。この場合は前の幅はサウンドバーの幅に固定される。

せっかくだからみんなで映画やゲームが楽しみたい

仮にサービスエリアをもっと広げたい場合はどうすればいいだろうか。ブックシェルフ型のスピーカーを使う選択肢を検討するといいかもしれない。

後ろまで音を響かせたい場合には後ろにもスピーカーを設置することになる。このスピーカーをどこに置くかによってサービスエリアが変わってくる。

このように領域(サービスエリア)を広げれば広げるほどソリューションとしては割高になる。冒頭の例ではソファに座ると部屋の中央に定位が設定される。だが仮にデスクが置いてある場所が定位ならば右か左に定位をずらしたくなるかもしれない。

SONYがHT-A9というサテライトスピーカーシステムを無線で接続するソリューションを出している。価格は22万円程度である。

今回の実験ではお金がかけられないのでYAMAHAのYHT-S351というブックシェルフ型のシステムを4,400円で購入してきた。2.1chではじめてあとで5.1chに拡張できるという良心的な製品だった。

今はこのようなラインのものは作られていないがAmazonでは時々中古品が出ている。この記事を書いている時点では20,000円程度で購入できるようだ。これをHDMIケーブルでプロジェクターと接続しなければならない。遠く離れた場所に設置するためには長めのHDMIケーブルが必要になるだろう。

手順

手順は次のようになる。

設置の仕組み

まず、どこで映画を見たいか、何人くらいで映画を見たいかを決める

一人で見たいならおそらくサウンドバーで十分だ。ただしテレビに接続するためだけに設計されたサウンドバー(HDMIの出力はあるが入力はない)ものは避けよう。

複数人で見たいならば複数人が座れる幅を計算する。ゆったりと見たいならおそらくフロントスピーカーを離して設置できるソリューションを選んだほうがいい。どうしてもサウンドバーを置きたいならメーカーにどれくらいの音の広がりがあるかを問い合わせるべきだ。

プロジェクターを設置できる場所とスクリーン(もしくはできるだけ明るい色の壁)がある場所を決める。少なくとも1.5mから2m程度のスペースは必要だ。これによってどれくらいの大きさの画面が得られるかがわかる。距離と画面の関係はプロジェクターによって異なる。壁がなければ鴨居にフックをかけてスクリーンを垂らすこともできる。

プロジェクターを設置する場所とサウンドシステムの距離を割り出す。これで必要なHDMIケーブルの長さが決まる。

有線でスピーカーを接続する場合ケーブルの取り回しを考えて必要なスピーカーケーブルの長さを割り出す。無線ならばスピーカーの設置場所だけを決める。

最後にプロジェクターの出力に合わせたデバイスを選ぶ。AndroidTVがついていれば別途デバイスの購入は必要ない。4K対応プロジェクターであれば4K対応のデバイスを購入するがサウンドバーが4Kパススルーに対応していることを必ず確認しよう。2K対応プロジェクターであれば2K対応デバイスで十分だ

1万円程度のサウンドバーにはHDMI出力端子が1つしかついていないものがある。気軽にテレビの音を拡張するための製品である。外付けのHDMIデバイスを接続する想定になっていない。だから格安のサウンドバーは除外しなければならない可能性が高い。

プロジェクターにAndroidTVがついているものはChromeCastなどを購入する必要はないのだが、5.1chで音を出せないシステムが結構あるようだ。このためAndroidTVがついていたとしても別途ChromeCast/FireTVを購入してサウンドシステムに接続したほうが簡単に立体音響が楽しめるかもしれない。

考えるより手軽なソリューションを買ってみるのがいいのかもしれない

ここまで説明してきたが、Amazon売れ筋を見ると圧倒的にサウンドバーが売れている。セパレートタイプはリアスピーカーが分離できるJBL BAR 1000くらいである。おそらくパーソナルなシアターシステムのニーズが高いことがわかる。サウンドバーの立体音響はバーチャルだが狭い範囲ならば満足がゆく立体感が得られる。

このように最初にある程度の心算をしておけば後悔しないおうち映画館を失敗なく購入することができるだろう。

コメントを残す