サウンドバーやホームシアターシステムを買ってお家時間を充実させたいが後悔はしたくないと言う人たちに向けた情報をポイント的にまとめた。最初にいくつかの質問に答えておけば後悔がない買い物ができるのではないかと思う。

後悔しないための4つの質問リスト

あれ、Dolby Atmos対応とか4K対応とかのスペックが最初に来るんじゃないのか?と思った人もいるだろう。だが色々調べているうちにそうではないことがわかった。

✅️ 特別な時間を楽しみたいのか、日常を便利にしたいのか?

✅️ 実際に一日のうちでどのような映像コンテンツを見ているのか

✅️ 接続するべき映像機器はなにか

✅️ ユーザーの年齢

ストリーミングサービスが充実し自宅でもFireTVやGoogle Chrome Castを使ってAmazon Prime Videoを楽しむことができるようになった。Amazon Prme Videoは体験しやすい広告付きプランがあり600円と安価だ。お家時間を楽しむためにはサウンドバーは賢い投資だろう。

目次

✅️ 特別な時間を楽しみたいのか、日常を便利にしたいのか

当初、このコンテンツは「できるだけ安くオーディオシステムを作る」というコンセプトで書いていたのだが、このやり方は却って後悔が増えそうな気がする。重要なのは生活スタイルを設計するという姿勢だ。

特別な時間を楽しみたい人は思い切ってホームシアターシステムを買ってお金をかけた方が良いような気がする。「オーディオルームを設計する」つもりのほうが結果的に無駄を省くことができるのではないかと思う。音に包まれる感覚がまるで違う。

一方で日常を便利にしたいだけの人は普段使えるサウンドバーに賢く投資をしたほうがいい。

✅️ 実際に一日のうちどれくらいどんな映像コンテンツを見ているのか?

設計を行う上で最も重要なのは実際に一日にどれくらい・どの映像コンテンツを見ているかである。漫然とテレビを見ているだけという人が思い切ったサウンドシステムを買う必要はない。一度、普段の生活を一週間程度ノートに書き出してみるのもいいかもしれない。

例えばパソコンを主に使っている人であればパソコン用のスピーカーを豪華なものにしたほうがいい。モバイル機器中心という人であればBluetooth接続が充実したもののほうがいいだろう。最近のサウンドバーはテレビ音声+モバイルという構成になっているのでおそらく品物選びにはさほど悩まないはずだ。

✅️ 接続する映像機器の洗い出し

4Kテレビで映像作品を見たい人はもちろん4K映像に対応したサウンドバーを買わなくてはいけない。ここで、意外と重要なのがHDMIで接続する機器の数である。かつてはHDMI端子が複数ついている廉価版のサウンドバーも売られていたが今では数がすっかり少なくなってしまった。

現行品ではJBL Bar 1000がHDMIポートを3つ持っているのだが、アタッチ式のリアスピーカーがついたホームシアターシステムになっている。

つまり「普段づかいしかしない」からサウンドバーを選んだ人でも、テレビ・ゲーム・FireTV Stickなど複数の装置を使いたい人は結果的にホームシアターシステムを選ばざるを得ないかもしれない。

HDMI切替器というものが売られておりこれを使うという人が増えているようだが思ったような音信号が伝わらなかったりするようである。

✅️ ユーザーの年齢

高齢者がいる場合には声がきれいに聞こえる仕組みがついているのかは確認したほうが良さそうだ。SONYはClear Audio+、Yamahaはクリアボイス、DENONはDIALOG ENHANCERと言っている。

実際に試したところSONYは電子音楽が得意で声の分離も割と得意なようだ。全体を整えてくれる。一方でDENONは自然な音にこだわっている。DHT-S217にはDIALOG ENCHANCERという仕組みがついていてLOW, MED, HIGHの三段階で声をはっきり聞けるようにしてくれるのだが「あれ?」と思うこともある。

残念ながら高齢になればなるほど人の声を周囲の雑音と分離するのが難しくなるので家族に高齢者がいる人はこのあたりも研究したほうがいいかもしれない。

基礎知識:サウンドシステムはサービスエリア(音の広がる空間の広さ)と用途で選ぼう

流行りの立体音響はイヤホンで試してからでもいいのではないか

冒頭で述べたように「本格的に音に包まれたい人」はホームシアターがいい。今回はホームシアターシステムの5.1chとバーチャルのDolby Atmosを比較したがバーチャルのDolby Atmosでは期待したような「音に包まれる感じ」は得られなかった。一方でAppleMusicやAppleTV+がDolby Atmosに対応しており非常に深い音楽体験ができた。

8畳以上の広い部屋で複数で映画を楽しみたい人はホームシアターを検討した方がいい。個人的にはプロジェクターを使って大画面テレビを実現しこれに5.1chのホームシアターシステムを合わせている。普段のテレビであっても満足度はかなり高い。Acerのプロジェクターを使っているのだがHDMIが2つとコンポジットが1つあるので接続性も悪くない。

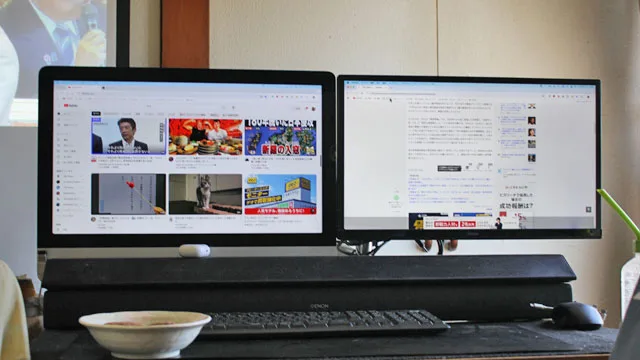

一方で映画とPCのためにはサウンドバーを使っている。普段はMacを2画面で使っているが、拡張画面にはChromeCast with GoogleTVがついていて映画を見ることができるようにしている。パソコンの音声はそこまで音の広がりを必要としないからである。このようにどの程度の音の広がりが必要なのがわかるようになれば適切なサービスエリアが選べるようになるだろう。

音が広がる空間のことをサービスエリアという。ホームシアターシステムについて検討するとまずDolby Atmosなどの最新のオーディオ技術に目がゆきがちなのだが、実際にはサービスエリアのほうが重要だと感じる。なぜならば3D音声に対応したソースは意外と多くないからである。

6畳の部屋で1人で映画を楽しみたい人やテレビを机などに置いて映画を見たい人はサウンドバーで十分。机にテレビとサウンドバーを置けばパーソナルな映画空間が作れる。さらに人によってはサウンドバーではなくイヤホンで十分という人もいるかも知れない。

Amazonの売れ筋で見ると最も格安のホームシアターシステムはJBLの製品である。SONYも本格的ホームシアターシステムを出しているがランクインはしていない。JBL Bar 800はサウンドバーの一部を切り離して後ろに置くことでリアル5.1chサラウンドを実現している。

映画の5.1chをデスクトップ程度のサービスエリアで試したい人の選択肢はバーチャルサラウンドだ。立体音響のDolby Atmosを正確にデコードする製品をDENONがお求めやすい価格の製品を出している。またYamahaにもDolby Atmos対応品がある。実際にDHT-S217(DHT-S218の前のモデル)を持っているのだが正直音に包まれている感じはしない。とは言えそれほど高い製品でもないのでこのあたりは「フォーマットに対応している」位の軽い気持ちで買ったほうがいいかもしれない。

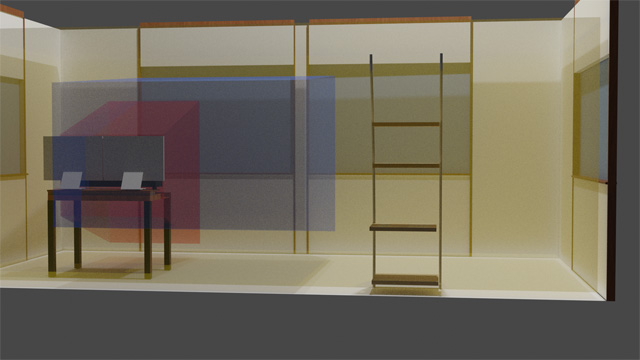

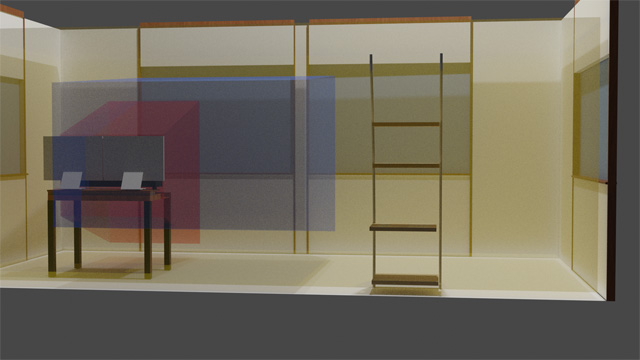

よく、メーカーのWebサイトに「音場」のイメージ図が書かれている。実際にこれを見ると音に包まれる感じがするかもしれない。

だが実際には(そもそもバーチャルなので)ここまでの包まれ具合にはならない。これはあくまでも「概念図=参考程度」に留めるべきなのではないかと思う。

売れ筋は一人または少人数で楽しむサウンドバー

テレビが薄型になりスピーカーユニットを収めるスペースがなくなったことでサウンドバーが売れている。Amazonの売れ筋はこのレベルの製品が多いので音に投資すべきかを迷っている人はまずこのレベルで投資して1年程度の研究をするのもいいのかもしれない。10,000円〜20,000円程度のおうち時間投資だ。

YouTuberのレビューを見ると最新のものが欲しくなるが実際に売れているものは意外と安価なサウンドバーなのだ。

Yamahaの2Dサラウンド

クラッシック音楽などに定評があるYamahaの2Dサラウンドの製品群。

Yamahaの3Dサラウンド(バーチャル)

クラッシック音楽などに定評があるYamahaの3Dサラウンド製品群。ただし3Dと言ってもバーチャルでDolby Atmosには対応していないと言う製品。

Sonyのサラウンド

さらにAmazonのランキングを見ると重低音を増強するサブウーハーの需要はあまり高くない。個人的には少し意外だがこれが現実なのだろう。

ホームシアターシステムを買って後悔する人

個人的には

- ホームシアターシステムが買えて置けるならホームシアターシステムにすべき

と思う。

正しくスピーカーを設置したホームシアターシステムで音を聞くと本当に家が映画館になる。サービスエリア(音が立体的に聞こえる範囲)は自由に設定できる。スピーカーを配置して自分で音を調整できる。このため大人数で映画を楽しむようなソリューションを作るのに向いている。

最近では「サウンドバーだけ買ってあとからホームシアターにする」というシステムも売られている。SONOSはサウンドシステム構築ガイドを出している。

初期型は配線が厄介だったが……

上手にホームシアターシステムを設置して上手に音場を設定すると「音で包まれる感覚」が得られる。音場はきわめて自然だ。まずスピーカーを部屋の四隅に置いてその後でバランスを設定する。

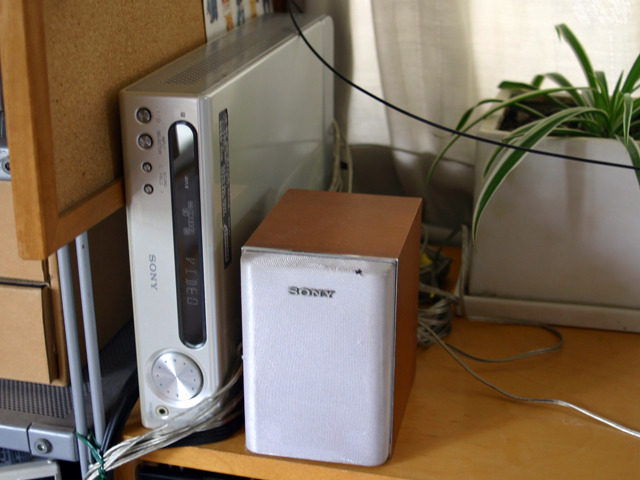

ホームシアターシステムは取り回しが面倒だという印象を持つ人も多いのではないか。確かに初期型のホームシアターシステムは配線が面倒だった。たとえばこのSONYのホームシアターシステム(HT-K31)は特殊なプラグを使っている。コードを束ねて使っていると重みで接続が緩むため使わない間に音が聞こえなくなることがあった。そのため定期的にサウンドテストをして結線が正しくできているかを確認する必要が出てくる。実に面倒だった。

5.1chでも音に包まれる満足度は高い

YHT-S351は最初は2.1chで始めることができる5.1chシステムを売っていた。今回はハードオフでこれを買ってきて試した。

まず2.1chで試してからセンタースピーカーを足しサテライトスピーカーを足すいう仕組み。2.1chでもAIR SURROUND XTREME技術を採用しており音の広がりが得られる。AIR SURROUND XTREME技術はサービスエリアが広いのが特徴だそうだ。

古いシステムをハードオフなどで探すと5,000円〜10,000円程度で手に入ったりする。今回手に入れたYAMAHA YHT-S351は4,400円で手に入れたが元々の価格も40,000円程度だったそうだ。しかしリモコンがないと設定ができないので中古ショップで探す人はぜひリモコン付きを選ぼう。

過渡期のYamahaはフロントサイドに全てのスピーカーを集めて音を反射させるというサウンドプロジェクターという製品も作っていた。しかし、結局はバーチャル立体音響のサウンドバーが売れるようになった。ただ最近SR-X90Aという新しいサウンドバーが評判になっている。サウンドプロジェクターのビーミング技術を使っているそうだ。

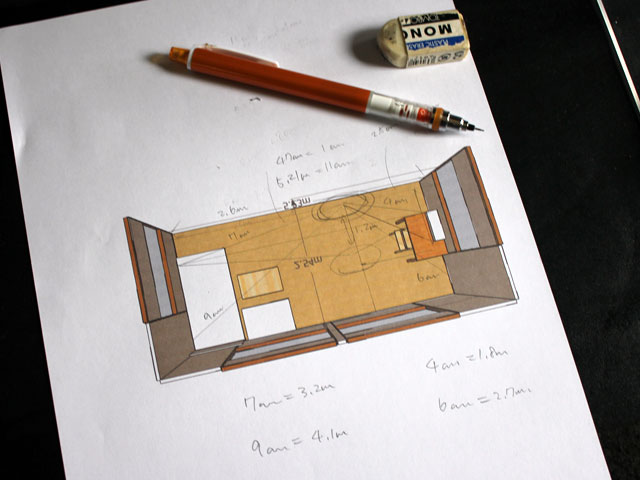

ホームシアターシステムを買うならそれなりの設計が必要

今回は数千円で中古品を買ってきたが、最新モデルをフルセットで揃えると20万円から30万円くらいの値段になる。それなりの設計をやってから買ったほうがいい。

SONYのHT-A9はAmazonでサブウーファーなしでも230,000円と高価である。SONYも拡張スピーカーを売っている。SA-RS3SとSA-RS5Sいう商品だ。実質的にHT-S2000(54,000円)以降にしか対応していないなど組み合わせが複雑だ。

SONOSはサウンドシステム構築ガイドを出している。まずサウンドバーを買い、サブウーファーを追加し、リアスピーカーを買って、最後にサラウンドスピーカーを揃えるという揃え方をするそうだ。興味のある人はぜひ一度見ておくと良いだろう。

どこでもいい音が聴こえるわけではないという定位置問題

ホームシアターは正しく設定すると確かに臨場感のあるいい音がする。ただ、最大限の効果を得るためには定位置(座る場所)を決めた上でスピーカー音量を調整する必要がある。

リア・フロント共にスピーカーの位置は非常に重要だ。長い間棚の上にスピーカーを置いていたのだが耳のある高さに置いたところ確実に満足度が上がった。フロントスピーカーは耳の高さに合わせリアスピーカーは高さを少し変えるといいそうだ。位置の違いで音の広がりを感じやすくなるのだという。

ダイソーのコーナーボードを買ってきて場所を調整したらサラウンド感が格段に上がった。ダイソーで一番小さい棚は100円だった。

結局、このYHT-S351がメインシステムになった。目の前である程度の距離を開けて設置するとかなり広い空間でサラウンド音響が楽しめる。この後でリモコンを手に入れてスピーカーを5.1chに拡張した。

この個人的な体験が「できるならリアルサラウンドにしたほうがいい」と考える理由だ。YamahaのYAS-108も買ってきて試したがやはり3Dサラウンドといってもバーチャルはバーチャルなのである。

サウンドバーを買って後悔する人

はじめに

新品のホームシアターシステムはあまりにも高い。このため現実的なソリューションとしてサウンドバーシステムがよく売れている。だが、スペックが読めないと期待通りの効果が得られないことがある。

後悔する理由は2つある。

- 映画館並の臨場感と音質を期待してがっかりする場合

- 拡張性のないものを買ってしまい後から後悔する場合

サウンドバーはホームシアターの代わりにはならない

これまでホームシアターシステムに慣れていた人がサウンドバーを買うとと確実にガッカリするだろう。包みこまれるような音場は得られない。

サウンドバーのメリットは接続の手軽さだ。冒頭に示したようにサウンドバーはサービスエリアが狭い。これを知らずに割と広い部屋で使い「サウンドバーのバーチャルでは立体音響が楽しめない」と考えている人は多いようだ。レビューサイトでは「後ろから音が聞こえない」という不満も聞かれるがそもそもそういう製品ではない。

サウンドバーは部屋全体に音が広がるわけではない。また安さに釣られて10,000円台のものを買うと「後から拡張ができませんでした」となってしまう。サブウーファーすらつけられないというものやレコーダーが設置できないものもある。

検討すべき項目は多岐にわたる。これを最初に選べと言われると「一体自分には何が必要なのか」という気になるだろう。個人的にはFireTVやChromeCastを使って映画館のような音響を楽しみたいという目標を設定した。これだとサブウーファーつきで最低でも5.1ch対応が必要だ。

- 最も安い価格帯のものは単にテレビを接続することしかできない。つまりレコーダーなどの外部接続に対応していない。テレビに複数のHDMIポートがあればそれでも構わないのだがそうでない場合には接続できない機器が出てくる。

- またサブウーファーが付けられるものと付けられないものがある。後になって後悔したくない人はサブウーファーとセットで買うか少なくとも後で追加できるようなものを買わなければならない。

- また2.1チャンネル、バーチャル5.1ch、バーチャル7.1chなどがある。サラウンドが必要な場合には最低でも5.1chが必要だし、立体音響も楽しみたいならば5.1.2ch、7.1.4chなどを選択する必要がある。

- スマホと接続したいならBluetooth機能のついたものを選ばなければならない。

- 立体音響が楽しみたい場合にはDolby Atmosに対応しているサウンドバーを選択する必要がある。ただし、Dolby Atmosに対応した音源を持っているかは最初に確認しておいた方がいい。サブスクサービスによっては対応音源がなかったりする。

最後は好みだ。

たとえばYAMAHAのサウンドバーはクラッシックなどを自然に再現できる。だが、ゲーム中心の人にとってはあまり意味がないかもしれない。あくまでも個人的な感覚だが、人工音の再生はSonyのほうが得意な気がする。

重低音よりコスパを意識する人が多いようだ

重低音が出ないと後で後悔するのではないかという人もいるだろう。普通に電子音楽を聞く場合には意外と「専用のサブウーファーはいらないな」と思うかもしれない。だが、家で映画館のような体験をしたい人はぜひサブウーファーはあったほうがいい。迫力が断然違う。

音楽メインの人はBluetooth対応の安いものでも十分かもしれない。Amazon PrimeについているAmazon Musicで確認した。Macで聞いたり、AppleTVでホームシアターシステムに飛ばしたりしてみたのだがもともとステレオ音源なので(リニアPCMだった)Amazon Echo 5くらいでも割といい音がする。例外はクラッシックやJazzだ。同じサウンドバーでも製品によって向いているものとそうでないものがある。ただし最近流行りの立体音響を体験したいという人はDolby Atmosに対応した機材が必要だ。

サウンドバーの売れ筋には2種類ある。1万円台の製品はサブウーファーが後付けできないものが多い。またHDMI端子が1つしかついておらず単にテレビに接続する前提になっている。つまりテレビの音がそれなりに拡張できればいいいという人に向いている商品だ。

一方、それ以上の価格帯のものは別売りサブウーファーが付けられるというものが多くHDMI端子も複数対応だったりする。録画機HDMI端子でサウンドバーに入れて、サウンドバーからテレビに音を送る仕組みだと少なくともINとOUTの二つのHDMI端子が必要になる。テレビのHDMIがARC非対応だと光ケーブルの接続端子も必要になる。

結局、色々試した結果、SONY CT-380をiMacの前に置くことにした。サービスエリアがやや狭いのだが21.5inchのiMacで映画を見る分には十分なエリアが確保できる。Amazon PrimeビデオをiMacで見ると(Bluetoothで接続した)立体感は出ない。FireTV StickをHDMIポートに接続しプロジェクターで映像を出すように設定したところきちんと立体音響になった。後方ではなく耳横からやや後方まで音場が広がる。本当に立体になっているのだと思った。HT-CT380のサービスエリアはおそらく非常にパーソナルなものだろう。このように本来は音場の広がりを確かめて買うべきだと思うのだが、どのメーカーもサービスエリアについては解説していない。

10,000円台で気軽にテレビにつないで楽しめるサウンドバーが一番の売れ筋

2023年1月時点で最もよく売れているのがソニーの10,000円程度のサウンドバーHT-S100Fである。だった。2025年になってもこの傾向は変わっておらずファンロジーなどがランクインしている。

ソニー製品というと安心できそうだしフロントスピーカーだけで擬似サラウンド効果がある。さらにHDMI接続もできBlootoothも使える。この商品はとりあえずテレビに接続してテレビの音をよくするという製品である。ブルーレイレコーダーやFireTVなどを接続できるかは手持ちのテレビ次第ということになる。

多くのユーザーは20,000円台まで出してDolby Atmosくらいは楽しみたいと、なんとなく考えている

メーカーはできるだけ色々なオプションをつけて売りたいのだろうが、現実はメーカーが思うようにはならない。結果的にDolby Atmos/Dolby+などが楽しめる中で最も安い価格帯のものに人気が集中する。

2023年1月時点の第2位はDENONのDHT-S217Kだった。2023年1月時点の価格が23,000円と第1位のSONY製品よりも随分高いので「なぜこれが第2位なのか」という気になる。

同じくAtomos対応のYamahaのSR-B30Aも人気だ。24,000円ということでDolby Atmos対応で最も安い価格帯の製品だ。ユーザーが「どうせ買うなら立体だ」と思っていることがわかる。SR-B30Aはバスレフのサブウーファーユニットが付いているが「どうしても低音」という人は別途買い足す必要がある。

立体音響に関してはちょっと注意が必要だ。初期製品は7.1chをうたっているものが多かった。Bluerayプレイヤーが対応している。だが、Bluerayが「オワコン」化しストリーミング中心になるとDolby Atmos対応が増えている。ChromeCastやFireTVなど安価にDolby Atmosに対応したコンテンツを再生できるハードウェアが出ているからだろう。

10,000円程度の製品はテレビ放送を前提にしているが、ChromeCastやFireTVなどを前提にしている人はもう少し値段を出してもいいのかもしれない。

自分がサブスクを中心にしているのかテレビなどを中心にしたシステムを組み立てたいのかは最初に決めておいた方がいい。サブスクでお目当てのコンテンツを見つけたらそれを元に必要なスペックを割り出すことができる。

サウンドバー&ホームシアターシステムの実例

最後にサウンドバーとホームシアターシステムの実例を紹介する。

実例1:YAMAHA YAS-101

いい音がするが結局ハードオフに売ってしまった

今回最初に買ったのはハードオフで見つけたYAS-101という初期型のサウンドバーだ。2,200円で購入した。このサウンドバーはバーチャル7.1chに対応している。Bluerayコンテンツを光ケーブルで受けて立体音響が出せるという規格だ。だが、HDMIポートはなくDolby Atmosにも対応していない。別売りサブウーファーには対応しているが単体でもそれなりに重低音が出る。底面にSWユニットが整備されている。

SONYのサウンドバーと比べると音の感じが自然だ。SONYは人工物が多い街の景色といった感じだがYAMAHAは自然でバランスの良い音にこだわっているのだろう。これが良くわかるのがクラッシック音楽だ。「同じサウンドバーと言ってもここまで違うのか」と思った。

光ケーブルでレコーダーからの音を引っ張ってくるとかなり立体的な音場が作られる。NHKの名曲アルバムなどを聞くときちんと5.1ch対応していることがわかる。ホームシアターシステムSONY HT-K31は音に包まれる感じになり目の前にぎゅっと凝縮されるのがYAMAHAのサウンドバーといった違いがある。

Amazon PrimeについているPrime Musicをかけてみたところとてもよく響いた。クラッシック音楽のような幅広い音域を含んだ音楽の再現性も満足度が高い。

ただしやはりネックは接続性と大きさだった。SONY HT-CT380はHDMIポートが3つあるため複数の機器を接続できしかも薄い。場所の関係から手放すことになった。

実例2:SONY HT-CT380

音質が人工的だが接続性が良いのでMacのメインスピーカーになった

次にSONYのCT-380を買ってきた。サブウーファーが別売りになっていて単体で2,200円だった。のちにサブウーファーを2,000円で買い足したがリンクのためにリモコンが必要だった。リモコンはAmazonで代替品が売られている。1,000円で手に入れた。YAS-101と比べるとメリットが3つある。

- YAS-101よりも格段に薄型

- Bluetoothが内蔵されているためスマホやFireTVスティックなどとの接続が簡単

- サブウーファーが無線接続になっていて置き場所に困らない

- DolbyだけでなくDolby+に対応している。

スピーカー数はYAMAHAよりも少ないため分離感は劣る。だがやはり聞いているうちに慣れる。サブウーファーはあってもなくてもという感じだが、あった方が満足度は高かった。2.4Ghz帯でリンクするため置き場所には困らないし無線の知識も不要。リンク後は安定しているのだがアプリからリンク操作することはできないためリモコンがなくなると再リンクができなくなる。またCT-380はCT380のサブウーファーしか対応していないという「組み合わせ問題」がある。

YAMAHAのサウンドバーと比べると高音がくっきりしていて解像度が高い感じがする。悪い言い方をすると人工的である。同じサウンドバーといってもメーカーによってアプローチが違うものだなと感心した。

また設置場所によって音の聞こえ方が全く異なる。ソファーの目の前に机を置いてその上にサウンドバーを設置したところ立体感が確実に増した。Amazon Prime VideoのDolby+で聞くときちんと臨場感が感じられる。

一応7.1ch対応ということになっている。Bluerayレベルの映像コンテンツも再生できますよということなのだろう。Dolbyは5.1ch対応だがDolby+は7.1chまで対応している。ホームシアター並みの体験ができるというより「信号がきちんと処理できる」という意味なのかもしれない。

「今つながっている装置におけるベストな音」が再現できるようになっているようだ。ミッション:インポッシブル/フォールアウトで音を確認したのだが、周囲で車がブンブン飛び回っているのがよくわかる。空間オーディオだと上空をヘリコプターが飛び交ったりするのだろうがなんとなくドラマに集中できなくなってしまいそうだ。正直これで十分だなと思った。

結果的にこれがメイン機種となった。ただし、映画などを見るためにはYamaha YHT-S351(ホームシアターシステム)とDHT-S217(Dolby Atmosサウンドバー)を使うため、主にMac用のスピーカーになっている。

とことん、みたいチャンネルだけ まずは無料体験

実例3:YAMAHA YHT-S351

さすがホームシアターシステム:一度設置してしまうと邪魔に感じないのでやはりこれがメインになった

ホームシアターシステムを試そうと思って4400円で買ってきた。ネックは置き場所問題なのだが一度置いてしまうとそれほど気にならない。一応コードカバーをダイソーで買ってきて隠してある。やはりサービスエリアが自由に設定できる点が非常に素晴らしいく、これがメインになった。プロジェクターと組み合わせてテレビの音を良くするのに使っている。

実例4:DENON DHT-S217

Dolby Atmos対応だがコンテンツがそれほどないため「サブ」になった

Dolby Atmosとはどんなものなのだろうか?と考えて買ってきた。しかしバーチャルなので余り実感が得られなかったうえにそもそもコンテンツが少ない。音楽のDolby AtmosはAirPods Proでも体験できるため現在はサブ機としてChromeCast with Google TVを接続している。

Dolby Atmosなんかいらないんじゃないの?という人が少なくないのもなんとなくわからなくはないなあという気がする。

ジャンク品ではなく16,000円程度の中古品だった。

実例5:Yamaha YAS-108 & YSP600

すでにYHT-S351を持っているので特に必要はなかったがバーチャル3Dってどんなものなのだろうと思ってYAS-108を買ってきた。これをサウンドプロジェクターと比べた。サウンドプロジェクターは手動で部屋の形に合わせてセットアップする必要があるのだがきちんと設定すると格好いい音がする。しかし8.5kgととにかく重いのが特徴。これに比べるとYAS-108はニュースの3D音声は「お風呂場化」する。これなら無理にアップスケールしなくてもいいのでは?と感じた。

やはり最大の課題は「いったいどこに置くんだ?」問題

今回はハードオフにある2,200円の製品をたまたま2本見つけて買ってきた。安かったので音質でがっかりするということはなかった。だが80cm以上の大きさがあり「これはどこに置くんだ?」ということになった。

まず、机の上には置けないので机の下に棚を作ることにした。次に90cmの2×4木材を買ってきて自作でモニター台を作ってその上に置いた。細長い割に意外と大きいので置き場所は最初に検討しておきたい。「買ってきたのに持て余した」ではもったいない。

机の下に置くと音がこもってしまうが外に出すと音の広がりが感じられる。YamahaはこれをAir Surround Xtremeと言っている。ここに光ケーブルを引っ張ってきてテレビの音を流すとかなり迫力と解像度のある立体的な音場が作られる。気のせいか?と思ったのだが名曲アルバム(5.1chで放送されている)を流したところこれもきちんと立体的に聞こえた。バーチャル7.1chというのは嘘ではなかったようだ。

約90cmなので置き場にはかなり苦労する

次のSONYのCT380とSONYのHT-K31を比べてみた。確かにHT-31を聞くと音に包まれる感じはする。音に変な加工もなく自然だ。だが、HT-CT380を聞いているとそのうち慣れるのも確かだ。CT-380は音を散らしている。前面スピーカーだけで音を広げる仕組みをSONYはS-Force PRO フロントサラウンドと言っている。分離感はYAMAHA 101に劣るのだが、これも慣れの問題である。聞いているとそのうち馴染んでくる。

色々試行錯誤していてHT-CT380はテーブルの上に置き目の前で鳴らすといい音がすると気がついた。スピーカーを分離できないのであらかじめこの位置で聞くといいという場所を指定して設計しているのだろう。FireTVのように安いハードで毎月600円を支払いAmazon Prime Videoに加入すると部屋が本当に映画館になるんだなあと思った。最近のハリウッド映画はセリフドラマ部分とアクション部分の音が分かれている。アクション部分に突入し急に目の前が立体的音響の包まれてびっくりするようなこともしばしば起こるほどには迫力のある音響が楽しめる。

コメントを残す