目次

Windowsの設定方法

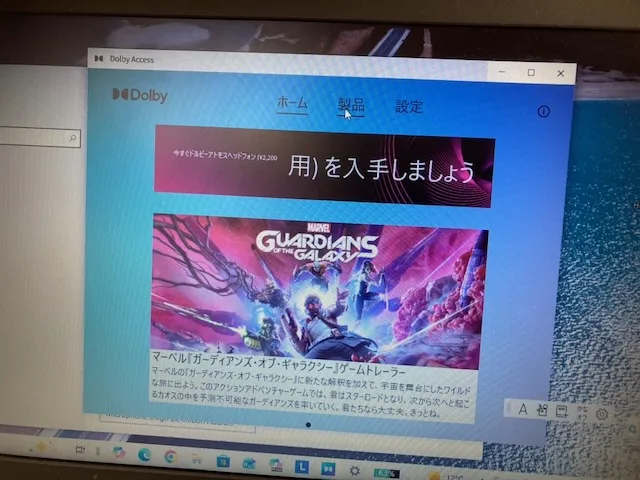

Dolby Accessをダウンロードしよう

Dolby Atmos対応のサウンドバーを買うと「どれくらいの性能が出せるのか」を試したくなる。このときにHDMI接続ができるWindows10かWindows11のPCを持っていると無料でテスト運転ができる。実際にやってみたが「かなり不安定」という印象。

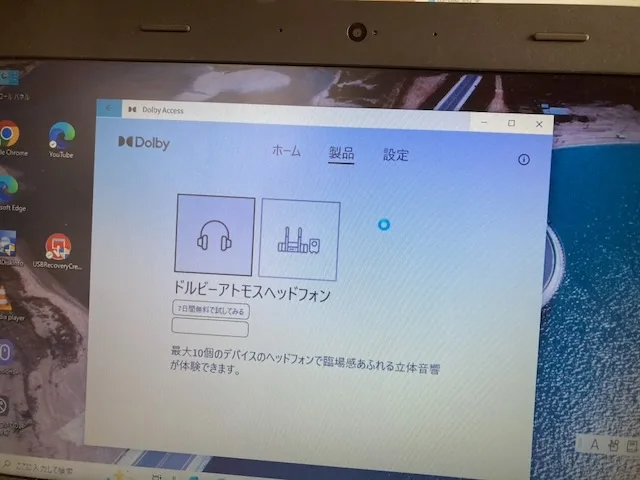

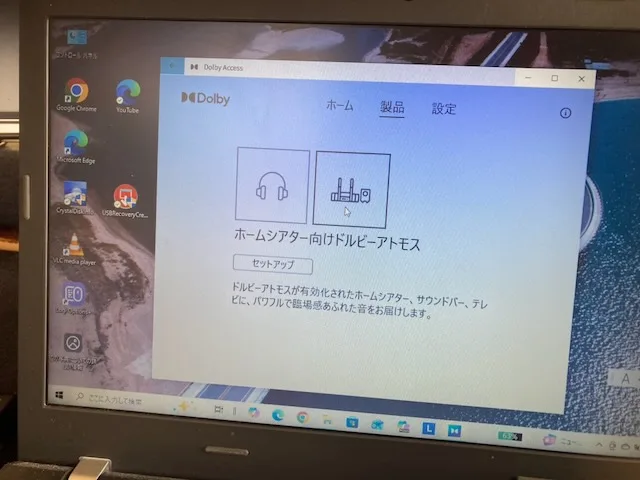

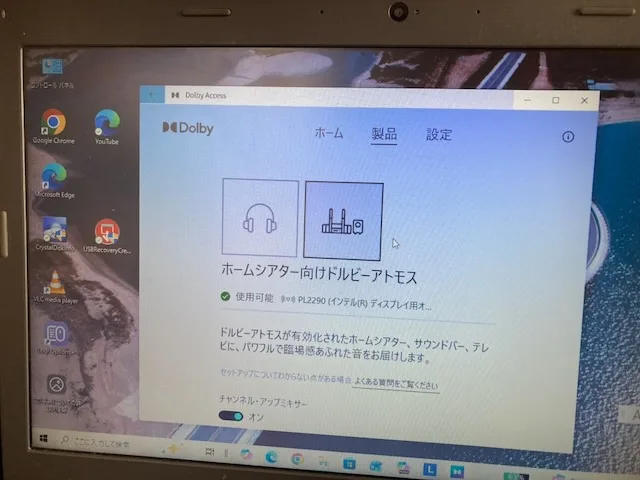

Dolby Accessの設定画面

- まずDolby Accessをダウンロードする。

- Dolby Accessを開くとヘッドフォンを使ってDolby Atmosを使うかと聞かれる。ヘッドホンを使う場合は1,650円の利用料が必要だ。

- サウンドバーをHDMI接続しDolby Atmos対応の機器とつなぎホームセンター向きドルビーアトモスを選ぶ。

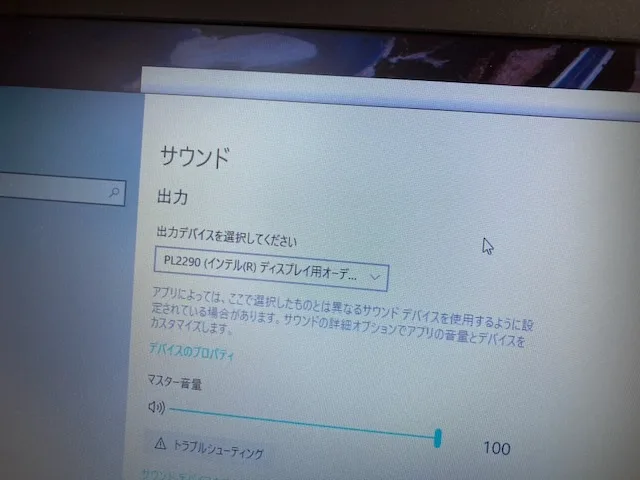

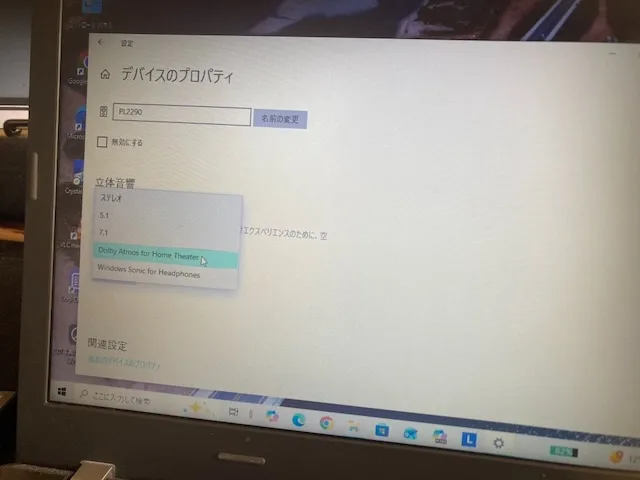

Windowsの設定画面

- Windowsボタンを押し、設定からシステムを選ぶ。

- この段階でHDMI端子にサウンドバーを接続しサウンドバーのスイッチを入れる。サウンドバーは最低1つのHDMI入出力端子を持っている必要がある。サウンドバーが認識されるが出力名はサウンドバーの名前ではなくディスプレイの名前になる。よく覚えておこう。

- デバイスのプロパティをDolby Atmos for Home Theaterにする。

- [サウンドデバイスの管理]を選び出力デバイスをテストする。音が出ればOKだ。しかし選べない場合でもおそらく信号は送られている。

- Dobby Accessにデモコンテンツがあるのでここできちんと信号が出ていれば成功。でなければ失敗。

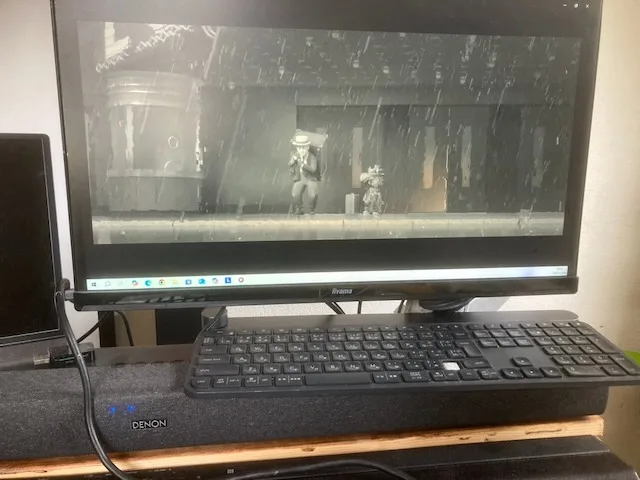

対応サウンドバーで試してみた

この記事を書いたときはLEDが青になったので認識はされているようだった。しかしながら後日同じやり方を試してみたのだがダメだった。同じセットアップでできたりできなかったりする理由はよくわからない。ちなみにHDMIケーブルの不良を疑ったのだが別のハードウェア(AppleTV)で使えたのでWindows PC(かソフトウェア)の不安定さなんだろう。

Macの設定方法はコチラ

ちなみにMacにはDolby Accessソフトウェアのようなものがない。

MacはAppleTVアプリとApple MusicアプリがDolby Atmosに対応している。Mac OS Sequoia以降はパススルーに対応したので簡単な設定でDolby Atmosに対応できるようになった。こちらは設定の面倒くささはあるが「できたりできなかったり」ということはない。

ゲーム以外のコンテンツがない

また、テストができたとしてもDolby Atmosコンテンツがないという問題がある。現在Windows版のストリーミングサービスでAtmos対応しているのはNetflixだけのようである。しかもプレミアムプランを選択しなければDolby Atmosを利用できず、なおかつ設定にかなり苦労したというコンテンツが多く見受けられる。Window+AppleTVも試してみたがDolby Atmos対応ではないようだ。

Windows版のAppleMusicはロスレスオーディオには対応しているがDolby Atmos対応はしていない。最も手っ取り早いのはiPhoneと特定のAirpodsの組み合わせで楽しむというものだ。

コメントを残す